|

Ricordo tre drammatiche telefonate con mio padre. La prima fu una chiamata che gli feci da un telefono pubblico, sul ponte Saint-Michel, a Parigi: era la notte del 17 luglio 1994, Roberto Baggio aveva appena sbagliato il rigore che fece perdere all’Italia la Coppa del Mondo contro il Brasile. Cambiai cento franchi in monete da cinque, respirai profondamente in mezzo al trambusto della festa di tifosi carioca e francesi e composi il numero telefonico di casa dei miei genitori. Per un’ora, infilando monete una dietro l’altra nell’apposita fessura, io e mio padre parlammo e piangemmo come bambini dopo aver perso ai rigori quell’ultima partita del campionato mondiale.

La seconda avvenne dieci anni dopo, esattamente il 26 dicembre 2004.

Fin dalle prime ore del mattino i telegiornali riportavano terribili notizie sullo tsunami di Sumatra-Andamane. Quella domenica mattina mi alzai per controllare su internet le ultime novità, ero presa da una grande angoscia: mia sorella e mio cognato si trovavano in vacanza proprio in Thailandia. Secondo l’itinerario prestabilito quella domenica dovevano prendere un volo da Bangkok per raggiungere l’isola di Phuket. Scrissi una mail a mia sorella chiedendole di farci sapere se stessero bene. Chiamai l’hotel di Phuket e naturalmente nessuno rispose. Subito dopo chiamai quello di Bangkok: “I’m sorry, Mr. and Mrs. Corona left the hotel very early, towards the airport...”. Chiamai il numero delle emergenze al Ministero degli Esteri del Messico: mi rispose una segreteria telefonica, era un giorno festivo e lì non c’era nessuno. Allora penso: forse papà non sa ancora nulla, magari non ha visto gli ultimi notiziari televisivi e mi attraversa un’ondata di panico familiare.

Provo a dilatare il tempo cercando altre informazioni.

Squilla il telefono: è mio padre da Campeche, dal sud del Messico. Ripete in continuazione in italiano: “È un macello” e “La fine d’il mondo”. Mi informa che anche Alessia, mia sorella minore, ha parlato con l’hotel thailandese e gli hanno risposto la stessa cosa: “Sorry, there’re’t mexican citizens here". Per la prima volta non riesco a parlare con mio padre, voglio che sia lui a farlo perché io non so proprio cosa dire.

Ma c’era stato un colpo di fortuna, o un miracolo: il volo che mia sorella e suo marito dovevano prendere era sovraffollato e loro due non li avevano fatti partire, non arrivarono mai a Phuket. Due giorni dopo quel tremendo tsunami mia sorella Izela riuscì a farci sapere, tramite mail, che andava tutto bene, che loro due erano vivi.

La terza drammatica telefonata ci fu il pomeriggio del 6 gennaio 2001, papà disse solo una frase: “Puoi venire subito a Campeche? Tua mamma è in coma.”.

Senza dubbio questa fu la telefonata più breve e più dolorosa tra noi due. Lui era a un passo dal diventare vedovo e io orfana di madre. Due giorni dopo mamma morì.

I miei genitori si erano conosciuti per caso a Madrid, alla fine degli anni Cinquanta. La loro storia d’amore ha dell’incredibile: dopo ben sette anni di lettere tra Europa e America, si erano fidanzati e, alla fine, sposati. Il primo anno di matrimonio non si comprendevano molto: lei parlava spagnolo e inglese, lui francese e italiano. Venivano da due mondi completamente opposti: lei apparteneva a una borghesia messicana emergente e lui faceva parte della classe operaia, papà non aveva potuto nemmeno finire la scuola elementare per via della guerra.

Questa strana e straordinaria unione durò 34 anni.

Gli anni Settanta sono stati un periodo difficile e molto duro in Italia: si verificò un’estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo, erano i tragici “anni di piombo”, per questo i miei genitori decisero di lasciare l’Italia, di emigrare in Messico dove c’era la famiglia di mia madre ad aspettarli.

Quando arrivarono a Campeche, la terra dove era nata Ana Alicia Acuña, sua moglie, cioè mia madre perché nel frattempo io ero venuta al mondo a Roma, città di mio padre, si resero conto che una legge messicana impediva a qualsiasi straniero di lavorare su mezzi di trasporto aereo, terrestre e marittimo. Mio padre non sapeva fare altro che guidare i treni, come suo nonno e come suo padre: tre generazioni di bravi ferrovieri italiani.

Alberto, mio nonno materno, era un uomo dal carattere forte e molto abile negli affari. Nato a Cuba all’età di dodici anni era emigrato nella penisola dello Yucatan insieme alla madre e ai fratelli. Era mulatto. Aveva studiato marina mercantile a Veracruz e poi fondato la prima compagnia assicurativa per le imbarcazioni del Golfo del Messico. Dato che mio padre, per legge, non poteva lavorare nella compagnia ferroviaria messicana mio nonno Alberto gli trovò un impiego presso il Grande Molo di Campeche, un lavoro come addetto alla gestione del gasolio per le barche da pesca dei gamberi.

Nella stazione Cristoforo Colombo, ca. 1955

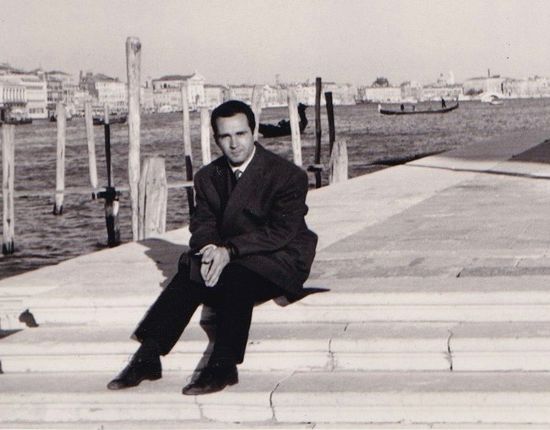

A Venezia, 1958

Penso a mio padre in quegli anni con molto rispetto, non deve essere stato per niente facile passare da capotreno che ogni giorno indossava una bella divisa a tre pezzi, con cravatta e berretto, a marinaio dai rozzi pantaloni di jeans e spesse camicie a maniche lunga, stivali di gomma e un cappellino. Attaccava al molo alle 5.30 del mattino per far ritorno a casa non prima delle 6 di sera, dopo aver riavvolto e tirato pe ore grossi e pesanti tubi per rifornire le barche di gasolio. Fu così che iniziò a parlare, con i marinai, un po’ di spagnolo e smise di essere Giuseppe, detto Pino, per diventare soltanto “L’italiano”.

Ricordo ancora il forte odore di nafta sui vestiti da lavoro, ma anche sulla pelle di mio padre, sulle unghie, ricordo bene le sue mani macchiate di olio di motore. Per quanto si lavasse e si spazzolasse con detergente e limone l’odore pungente non se ne andava mai del tutto.

Mi alzavo anch’io alle cinque del mattino per poter parlare un po’ con papà, in bagno mentre lui si faceva la barba. Una volta entrò anche mia madre portandogli un caffè espresso e fargli sapere che eravamo del tutto al verde: doveva riuscire a fare qualche affare extra al molo, visto che era lui a gestire la vendita del gasolio. Mio padre si sfiorò lentamente la guancia con il rasoio, gettò via la schiuma nell’acqua del lavandino e rispose a mamma: “Io voglio continuare a guardarmi allo specchio, ogni mattina, senza dovermi vergognare”.

Un giorno un uragano raggiunse il porto di Campeche e per via della forte pioggia non si vedeva nulla. Poi ci raccontarono che papà era scivolato nel momento esatto in cui l’albero maestro di una imbarcazione per gamberi si era staccato dalla sua base schiacciandogli la gamba e spezzandola in più punti. Dovettero rimettergliela a posto con un paio di interventi chirurgici.

Quando mia madre andò a riscuotere la pensione di invalidità presso il sistema previdenziale nazionale scoprì che papà era stato messo a riposo con un misero salario: la metà di quello che prima percepiva. Eravamo una famiglia numerosa, i miei genitori dovevano far crescere quattro figlie e quella pensione mensile non copriva nemmeno le spese di base della nostra casa.

Allora mia madre studiò per diventare maestra di scuola materna ma non ha mai esercitato tale professione, sapeva fare molto bene soltanto due cose: ricamare e cucinare. Così mia madre iniziò a preparare cibo “da asporto” per eventi speciali, su richiesta. All’età di dieci anni, insieme a mia sorella Izela che aveva due anni meno di me, imparai anch’io a cucinare, così da poter aiutare in casa. Papà, ancora sulla sedia a rotelle, dava il suo contributo affettando agli e cipolle e prendendosi cura delle figlie più piccole, Dalva e Alessia, così da permetterci a noi di cucinare.

Per molti anni mamma ha preparato menù natalizi “da asporto”, la cucina era tutta un fermento nei periodi festivi. Genitori e figlie facevamo i turni per dormire e cucinare, così da non interrompere mai il lavoro. Un anno, per Natale, riuscimmo a cucinare ben 27 tacchini ripieni, 40 chili di insalata di mele, 200 salsicce all’anice, 20 lombi di maiale glassati, 30 teglie di lasagne, 30 torte alla frutta e altrettante di datteri e noci, 25 strudel.

Confesso di non avere più preparato una cena di Natale dopo la morte di mia madre.

Papà fece una lunga riabilitazione per riprendere l’uso della gamba e, finalmente, tornò al lavoro ma ben presto ebbe un arresto cardiaco, forse per via della pressione troppo alta. Per diversi mesi rimase in terapia intensiva; a lungo non vedemmo papà e assai poco la mamma, che lo accudiva. Una volta uscito dall’ospedale gli dissero che non era il caso di tornare a lavorare al Grande Molo, non solo a causa del pesante sforzo fisico che lì si faceva ma anche per l’ingiustizia subita di quella misera pensione ottenuta dopo l’incidente, cosa che ancora lo angosciava parecchio.

Per fortuna un suo caro amico lo invitò a diventare agente di vendita alla Nissan ma in verità papà non era per nulla bravo in questo nuovo lavoro, eppure per due anni consecutivi ottenne il “Premio nazionale del miglior venditore di auto”. Questo perché tutti a Campeche sapevano cosa era accaduto al molo, pescatori e operai che avevano a che fare con la lavorazione dei gamberetti erano a conoscenza del modo in cui era stato trattato “L’Italiano” e dell’ingiustizia subita dalla sua famiglia. Così ogni volta che qualcuno in città aveva bisogno di un’auto andava da lui, da mio padre e comprava una Nissan.

Non dimenticherò mai la grande solidarietà della popolazione di Campeche nei confronti dei miei genitori: a mia madre ordinavo banchetti natalizi, per battesimi o altre cerimonie e da mio padre compravano automobili. Così i miei genitori, cucinando e vendendo auto, sono riusciti a farci studiare, a darci una buona educazione. Mi hanno mandato all’Università donandomi un mondo bello e integro, esotico e diverso dal consueto, questo mondo di cui ora scrivo.

Quando mamma morì io e le mie sorelle chiedemmo a papà se desiderasse tornare in Italia, a vivere nella sua città natale, a Roma. Lui risposte soltanto: “Mi piace Campeche e Roma è troppo lontana”. E rimase a Campeche altri ventun anni, dedicandosi ogni giorno al suo giardino divenuto nel frattempo anche un orto, da lui stesso ideato, piantato e prendendosi cura di ogni singolo albero. Proprio in quel giardino un infermiere scattò l’ultima foto che ho di papà, era il 13 giugno 2022: lui parla serenamente mentre mangia una banana. Il giorno dopo, alle sette del mattino, la morte lo colse nel sonno.

Non potei salutarlo né dire addio al primo uomo importante della mia vita, non ebbi la possibilità di dare un ultimo abbraccio a L’italiano, ero in viaggio ad Amsterdam. Raggiunsi Campeche di corsa, giusto in tempo per chiudere la sua bara.

Traduzione dallo spagnolo di Alessio Brandolini

enzia.verduchi@gmail.com

|