Fa bene Giulia Galeotti a ricordare la straordinaria somiglianza tra il caso Montessori e la rivoluzione di Basaglia. Nell’una e nell’altra vicenda si mormorò che il ritorno alla selva primigenia era prossimo, e che le utopie millenaristiche, che c’entravano poco in realtà con le due visioni del mondo della nuova scuola e della nuova psichiatria, stavano riprendendo il posto di una “sana”, necessaria discriminazione che assumeva i contorni di un nuovo darwinismo sociale: chi non capisce deve accettare il suo limite, chi non è “normale” non può essere di intralcio al progresso e ad una sedicente civiltà. Fa bene Giulia Galeotti a ricordare la straordinaria somiglianza tra il caso Montessori e la rivoluzione di Basaglia. Nell’una e nell’altra vicenda si mormorò che il ritorno alla selva primigenia era prossimo, e che le utopie millenaristiche, che c’entravano poco in realtà con le due visioni del mondo della nuova scuola e della nuova psichiatria, stavano riprendendo il posto di una “sana”, necessaria discriminazione che assumeva i contorni di un nuovo darwinismo sociale: chi non capisce deve accettare il suo limite, chi non è “normale” non può essere di intralcio al progresso e ad una sedicente civiltà.

Ma in L’impossibile diventa possibile. La nuova vita degli ex manicomi italiani, c’è un rovesciamento di prospettiva: non solo l’allontanamento dall’incubo concentrazionario di una prigione non dichiarata, in condizioni talvolta peggiori di quelle carcerarie, non solo il ripensamento di una dimensione, quella psichica, se proprio vogliamo appoggiarci a categorie separatrici di quella che in realtà è una dimensione olistica in cui precipitano affetti, separazioni, rifiuti, emarginazione anche scolastica, sofferenza e tanto altro, ma anche nuovo servizio per l’intera collettività.

Tanto da riaprire le strade dei giovani nello studio delle strutture urbane, è il caso dell’ex manicomio di Ferrara diventato facoltà di architettura, come racconta Silvia Camisasca, o antiche ferite che se da una parte hanno conosciuto la genesi di una poesia giunta ai suoi limiti estremi oltre i quali attende talvolta l’afasia e la dimenticanza, come quella di Dino Campana, “ospite” dell’ospedale psichiatrico di Maggiano dopo averci consegnato uno dei capolavori della poesia novecentesca, i Canti Orfici. E che ha incrociato, dalla parte apparentemente opposta, quella della cura, la strada di Mario Tobino, medico e scrittore. Maggiano ha ospitato negli anni Sessanta un “vero e proprio festival della canzone”, scrive Silvia Guidi, che ha segnato uno degli inizi e della conferma del percorso terapeutico dell’arte, intesa nel senso più vasto possibile. Ma anche nuovo percorso di conoscenza fatto di filmati e ologrammi con il progetto di un ostello ad accoglienza dei camminatori della Francigena.

Per non dimenticare Napoli e il suo Sant’Eframo, come scrive Mario Panizza, che lentamente è divenuto aiuto a chi non ha da mangiare o dove posare il capo, o a chi ha bisogno di cure e non può, soprattutto per motivi burocratici, usufruire di servizi medici pubblici. Figuriamoci quelli privati. Il nome del gruppo che aveva osato questo nuovo percorso, fatto soprattutto di giovani, era l’emblema della commistione tra cosiddetta follia, liberazione dalle maschere (e l’ombra di Pirandello torna in questo libro) e dai giudizi moralistici, arte e genio: Je so’ pazzo, la canzone cult di Pino Daniele.

E le lettere fanno parte di questo scenario anche culturale, opera di chi non ha avuto il destino di aprire il proprio genio al mondo: i rinchiusi e considerati pericolosi che avevano una sola possibilità di espressione: scrivere lettere che per la gran parte non saranno mai consegnate, come ricorda Enrica Riera nella sua narrazione del manicomio di Palermo e che poi hanno ritrovato il senso per il quale erano state scritte – la pena, la speranza, la disperazione, la solitudine più brutale – attraverso uno spettacolo teatrale che è stato prima rappresentato a Verona attraverso la Compagnia Instabile. Con la geniale visione, in uno spettacolo in fieri, di una visione del mondo, quella degli anni Sessanta, che segnava a dito come folli, “invertiti”, nullafacenti, pazzi, pochi coraggiosi ragazzetti che erano riusciti a mettere da parte qualche soldo per comprarsi una chitarra elettrica o un basso, o una batteria, e sfidando i dileggi della brava gente iniziarono a suonare in piccoli, periferici locali, diventando nel tempo i fondatori – e baronetti – di una musica non solo musica che ha cambiato il mondo e che ha permesso l’ingresso della presunta canzonetta nell’universo della sedicente cultura ufficiale e paludata.

Le canzoni di Paul e John diventarono il manifesto di un periodo storico in cui il matto, lo strano e il pazzo della collina (The fool on the hill era il titolo di una loro canzone) sarebbero divenuti i profeti genialmente dipinti da un capolavoro di quegli anni, creato da altri due musicisti, “beat”, Simon & Garfunkel: le parole dei profeti non sono più scritte sui libri riservati a pochi privilegiati, ma negli ingressi dei caseggiati e sui muri delle metropolitane.

Le nuove profezie, come quelle antiche, vengono spesso da coloro che hanno affrontato l’emarginazione e accettato l’etichetta di folli.

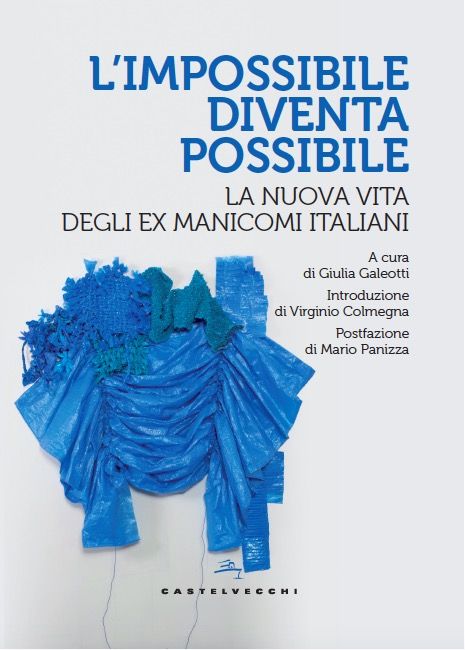

L’impossibile diventa possibile. La nuova vita degli ex manicomi italiani, a cura di Giulia Galeotti, Castelvecchi, 2024, 178 pagine, 19 euro.

Intr. di Virginio Colmegna, interventi di Giulia Galeotti, Enrica Riera, Silvia Camisasca, Silvia Guidi, Chiara Graziani, Gabriele Nicolò, Giulia Alberico, Roberto Rosano, Mario Panizza, Giovanni Cerro, Nicla Bettazzi, Alicia Lopes Araújo, Sergio Massironi.

testimarco14@gmail.com

|