Alla metà degli anni settanta il nome di uno scrittore russo si insinuò nel dibattito letterario internazionale: Alexandr Solženicyn. La sua opera, il «saggio di inchiesta narrativa» intitolato Arcipelago GULag, si presentava, con le parole dello stesso autore, come «un monumento eretto da amici in memoria di tutti i martoriati ed uccisi» nelle mostruose isole concentrazionarie dell’Unione Sovietica. Alla metà degli anni settanta il nome di uno scrittore russo si insinuò nel dibattito letterario internazionale: Alexandr Solženicyn. La sua opera, il «saggio di inchiesta narrativa» intitolato Arcipelago GULag, si presentava, con le parole dello stesso autore, come «un monumento eretto da amici in memoria di tutti i martoriati ed uccisi» nelle mostruose isole concentrazionarie dell’Unione Sovietica.

Lo scrittore ne era testimone diretto; militare coraggioso e pluridecorato, nel febbraio del 1945, mentre combatteva nei pressi del Mar Baltico, era stato arrestato e condannato a otto anni di lavoro forzato e tre di confino per aver formulato una critica a Stalin, contenuta in una lettera indirizzata a un ex compagno di scuola.

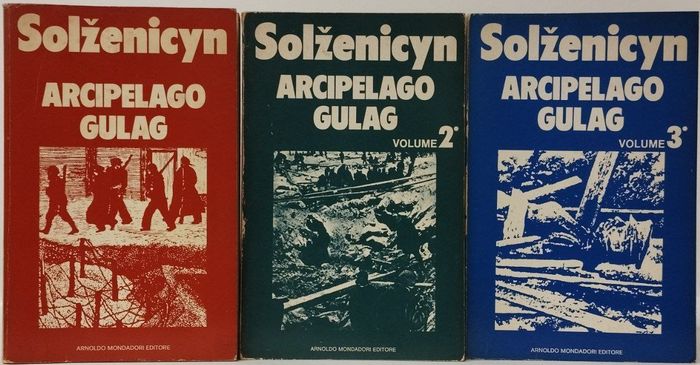

Il primo volume della trilogia uscì in Italia nel maggio 1974; nonostante l’ostentata freddezza, i giudizi negativi di matrice ideologica e persino la derisione di alcuni intellettuali (Umberto Eco su tutti), del libro si parlava eccome, ed io, cresciuto in una famiglia anticomunista e catturato dal dibattito sull’argomento, non attesi molto per comprarlo. Intanto, iniziavamo a conoscere meglio la figura dello scrittore e le drammatiche vicissitudini che avevano caratterizzato la sua vita.

Nel 1952, mentre era detenuto in un carcere del Kazakistan settentrionale, fu operato di cancro allo stomaco nell’infermeria del lager; durante i tre anni di confino, trascorsi in parte in un villaggio tartaro, viene nuovamente ricoverato per curare il suo male. Liberato nel 1956, l’anno successivo Solženicyn viene riabilitato e si stabilisce a Riazan, dove insegna matematica nella scuola media superiore. Nel 1962 pubblica Una giornata di Ivan Denisovič, opera in cui riflette la vera realtà dei campi di concentramento comunisti. Il libro fa scalpore, e l’autore acquista improvvisamente un’enorme popolarità. Tuttavia, l’anno seguente il Partito Comunista stringe di nuovo la morsa intorno ai dissidenti; oggetto di una crescente campagna denigratoria, nel maggio 1967 Solženicyn invia una lettera al Presidium del IV Congresso degli Scrittori Sovietici, denunciando la pesante censura politica che impediva agli scrittori di pronunciarsi «sulla vita morale dell’uomo e della società». La risposta è la condanna del nuovo libro di Solženicyn, Divisione cancro, che circolava in copie dattiloscritte; due anni dopo, nel 1969, l’autore viene espulso dall’Unione degli Scrittori.

Il riscatto arriva dal mondo letterario internazionale: nell’ottobre 1970 lo scrittore riceve il Premio Nobel per la letteratura; nel 1971, in Francia, viene pubblicato Agosto 1914 e nel dicembre 1973, sempre in Francia, vede la luce Arcipelago GULag, atto di feroce denuncia del sistema penitenziario creato e organizzato dal regime comunista.

La persecuzione contro lo scrittore si fa asfissiante: la polizia controlla la sua corrispondenza, ne ascolta le conversazioni, gli proibisce l’accesso alle biblioteche, lo accusa pubblicamente di immoralità. Nel febbraio 1974 lo scontro si acuisce; Solženicyn viene arrestato e infine espulso dall’Unione Sovietica.

Non mi sembrava vero di avere fra le mani un libro di quell’importanza, che aveva messo a soqquadro un’intera Nazione. L’inquietante copertina rosso sangue; il titolo misterioso; un brano della quarta di copertina: «questa trascinante fiumana narrativa e documentaria s’impone come un implacabile “j’accuse” corale contro la teorizzazione e la pratica del terrorismo di massa dall’ascesa al potere di Lenin alla lunga autocrazia di Stalin e oltre»; la nota introduttiva: «Un uomo solo non avrebbe potuto creare questo libro», con la precisazione dell’autore di aver utilizzato i racconti, i ricordi, le lettere di 227 ex prigionieri delle “isole” penali.

Io, mia sorella Loretta e altri amici iniziammo una forsennata lettura, e quando accadeva di confrontarci scoprivamo di avere le stesse impressioni: quasi si stentava a credere a tutto quell’orrore. Veniva voglia di incontrare l’autore per fargli mille domande, per ringraziarlo, e intanto un pensiero si insinuava nella testa, quello della fortuna di non essere nati in uno Stato dove aveva prosperato un simile regime, dove le parole libertà, diritto, giustizia, erano state ridotte a pura nomenclatura.

I nostri genitori ci avevano insegnato a metterci nei panni degli altri prima di giudicare; ma mettersi nei panni dei russi al tempo della disumana autocrazia che aveva dominato le loro vite significava domandarsi: «Che cosa avrei fatto io se mi fossi imbattuto in una di quelle palesi ingiustizie, se avessi saputo che i funzionari fucilati da Stalin non avevano commesso alcuna colpa, se mi avessero chiesto di riferire ciò che sapevo su un amico che aveva criticato il regime, o che aveva elogiato i governi democratici, o che aveva difeso il pensiero di uno scrittore occidentale»?

Queste le considerazioni che ogni tanto ricorrevano fra me e mia sorella; nell’intimo, ci sentivamo privilegiati per il fatto che il destino ci avesse risparmiato di dover rispondere in una situazione concreta…

A mano a mano che leggevamo, il disegno si faceva sempre più chiaro: l’opera di Solženicyn si profilava come una colossale ricostruzione storica della creazione, dell’organizzazione e del funzionamento delle isole concentrazionarie sovietiche disseminate dalla Russia europea all’isola di Sakhalin, dalla Siberia nord-orientale alle steppe del Kazakistan. Ma soprattutto, cresceva lo stupore nel constatare che una parte rilevante del popolo russo avesse potuto essere torturata, umiliata, annientata da altri russi in nome di un’ideologia che prometteva il bene, l’uguaglianza, la fine dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, mentre, al contrario, seminava il terrore e rinunciava a ogni scrupolo morale, a ogni pietà umana.

Ogni tanto discutevamo dei brani che più ci colpivano, e di uno ho sempre avuto netta memoria, perché vi compariva il nome di Čechov. L’ho ritrovato facilmente nella rilettura di Solženicyn di una quindicina di anni fa: è l’incipit del capitolo intitolato L’istruttoria: «Se agli intellettuali di Čechov, sempre ansiosi di sapere cosa sarebbe avvenuto dopo venti-quarant’anni, avessero risposto che entro quarant’anni ci sarebbe stata in Russia un’istruttoria accompagnata da torture che avrebbero stretto il cranio con un cerchio di ferro, immerso un uomo in un bagno di acidi, tormentato altri, nudi e legati, con formiche e cimici, cacciato nell’ano una bacchetta arroventata su un fornello a petrolio, schiacciato lentamente i testicoli con uno stivale, e, come forma più blanda, suppliziato per settimane con l’insonnia, la sete, percosso fino a ridurre un uomo a polpa insanguinata, non uno dei drammi cechoviani sarebbe giunto alla fine, tutti i protagonisti sarebbero finiti in manicomio».

Quando torniamo ai libri letti in gioventù, può capitare di ritrovarli appassionanti come allora, o un po’ sciupati dal tempo e dal cambiamento avvenuto in noi, o addirittura deludenti al punto di chiedersi: «Ma come ho fatto a parlare in modo entusiasta, e per anni, di questo libro?».

La Recherche di Proust, i racconti di Kafka e di Čechov, le poesie di Emily Dickinson, Pascoli e Leopardi continuano ad entusiasmarmi. Non ho mutato parere neppure sull’Ulisse di Joyce, di cui in gioventù parlavo con tutti; è certamente un caposaldo letterario del Novecento, ma come la sua lettura non mi procurò piacere a vent’anni, così non me ne ha dato quando rilessi l’opera anni fa, nell’edizione dei Meridiani.

Quanto ad Arcipelago GULag (l’acronimo sta per Glavnoe Upravlenie Lagerej, Amministrazione generale dei lager), la sua agghiacciante, nuda bellezza non è mutata ai miei occhi, a dispetto di qualche giudizio che tende a sminuirne il valore letterario, o ad accusare l’autore di aver fabbricato alcune menzogne, critica assurda se consideriamo che quando Arcipelago GULag fu pubblicato alcuni dei lager erano ancora esistenti, parecchi testimoni ancora vivi, e molti fatti storici riscontrabili ed eventualmente confutabili.

Sub iudice rimangono invece le cifre riportate da Solženicyn, per esempio quelle relative al numero totale dei prigionieri politici deportati e deceduti; è assodato, infatti, che per una valutazione del genere l’autore non poteva contare su fonti rigorose. Ma è un elemento trascurabile: Arcipelago GULag è il classico libro che tutti dovrebbero conoscere, un’opera che nasce dal bisogno di testimoniare, dove l’autore palpita in ogni riga, spinto dall’esigenza di finalizzare la narrazione alla verità. Il fatto è che uno scrittore offeso nel corpo e nell’animo non può aver riguardo per lo stile, non può sublimare il male che ha vissuto: deve espellerlo, sbatterlo in faccia a chi è alle origini dei torti subìti; così si spiegano alcuni dei brani più crudi e feroci dell’opera.

Nella rilettura, non mi stupivo di aver sottolineato con forza alcune pagine, per esempio quelle, di spaventosa efficacia rappresentativa, dell’Industria carceraria, capitolo iniziale del libro: «L’arresto!! Occorre dire che è lo scompiglio di tutta la vostra vita? Che è un vero fulmine che si abbatte su di voi? Che è uno sconvolgimento spirituale inimmaginabile al quale non tutti possono assuefarsi e che spesso fa scivolare nella follia? L’universo ha tanti centri quanti sono gli esseri viventi che contiene. Ognuno di noi è il centro dell’universo e il creato si spacca quando qualcuno vi sibila: SIETE IN ARRESTO! (…) E voi non troverete altro da rispondere che un belato da agnello: “I-io? Perché?” Ecco cos’è l’arresto: un lampo accecante, una folgorazione che respinge istantaneamente il presente nel passato e fa dell’impossibile un presente di pieno diritto».

La perquisizione della casa dell’arrestato non ha limiti: «Quando fu arrestato il macchinista di locomotive Inošin, la bara di un suo bambino appena morto era nella camera. I GIURISTI gettarono il bambino fuori dalla bara e si misero a cercare anche là dentro».

Come non rimanere sconvolti dalla lettura di Storia delle nostre fognature, il capitolo che riporta la «fiumana» di persone che gonfiarono le «fogne carcerarie» dell’Arcipelago in seguito alle grandi epurazioni degli anni ‘29-30, ‘37-38 e ‘44-46? Già Lenin, osserva Solženicyn, aveva dichiarato di voler «purgare la terra russa da ogni sorta di insetti nocivi». E tali diventarono gli zemcy, i membri delle cooperative, tutti i proprietari di case, molti fra gli insegnanti ginnasiali, i membri dei consigli parrocchiali, i sacerdoti, i monaci e le monache, i tolstojani che accettando un impiego con i soviet «non prestavano giuramento scritto di difendere il potere sovietico con le armi in pugno», i socialisti rivoluzionari, i menscevichi, gli anarchici, i membri della piccola nobiltà, molti intellettuali e ingegneri, i kulaki e i contadini riluttanti a far parte di un kolchoz, i nazionalisti delle regioni baltiche, e in genere chiunque fosse accusato di aver infranto il famigerato art. 58 del Codice Penale in vigore dal 1926, diretto a reprimere ogni “attività controrivoluzionaria” e concepito con una tale ampiezza che, scrive l’autore, «non v’è trasgressione, pensiero, azione o inazione sotto il sole che non possa essere punita dalla mano dell’articolo cinquantotto».

Un altro passo – anch’esso ben evidenziato – non avevo dimenticato, perché oscilla tra il macabro e il grottesco. È quello dell’applauso per Stalin, che qui condenso cercando di serbare il più possibile le parole originarie.

Nella regione di Mosca si sta svolgendo una conferenza di partito, diretta dal nuovo segretario del comitato rionale. Alla fine dei lavori viene approvato un messaggio di fedeltà a Stalin. Naturalmente tutti si alzano in piedi e la sala si riempie di una tempesta di applausi. Tre minuti, quattro minuti, cinque minuti di chiassose ovazioni. Ma intanto le palme cominciano a indolenzirsi, le braccia alzate a formicolare, nei più anziani monta un certo affanno; però, chi oserà smettere per primo? Lo potrebbe fare il neosegretario del comitato rionale, che è in piedi sul podio, ma ha paura, perché in sala sono presenti alcuni membri dell’NKVD, la Polizia Politica... Gli applausi continuano per 6, 7, 8 minuti; in fondo al locale, nella calca, si può ancora fingere, battere le mani meno frequentemente o con minor forza, ma al tavolo della presidenza, in piena vista, non si può! Nove minuti, dieci minuti! I dirigenti del rione, gettandosi occhiate con residua, finta esultanza, applaudono fino a cadere sfiniti. All’undicesimo minuto il rettore della cartiera, uomo forte e indipendente, assume un’aria indaffarata e decide di sedersi; come per miracolo, tutti cessano di applaudire e lo imitano. Sono salvi! «Lo scoiattolo», scrive l’autore, «ha saputo schizzare fuori dalla gabbia con la ruota che gira! Tuttavia, proprio così si riconoscono gli uomini indipendenti, e proprio così si tolgono di mezzo. La stessa notte il direttore della cartiera è arrestato. Gli appioppano, per tutt’altro motivo, dieci anni».

Credo che non esista opera dove lo stupore per ciò che viene narrato sia invariabilmente accompagnato dall’incredulità, dalla riprovazione e dalla pena. Impossibile non dolersi nel leggere il brano allucinante e amarissimo dove l’autore mostra come qualsiasi risorsa intellettuale sia inservibile nel regno dell’ingiustizia e della menzogna. Solženicyn riproduce l’impari duello, che paragona al gioco del gatto col topo, fra il giudice istruttore e l’accusato, un’atroce schermaglia verbale in cui, paradossalmente, gli intellettuali si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ad altri soggetti. «È proprio così», leggiamo, «un intellettuale non sa rispondere con la deliziosa incoerenza di un “malfattore” čechoviano. Cercherà immancabilmente di ricostruire tutta la storia di cui è accusato nella maniera più falsa, ma coerente. Ma l’istruttore-macellaio non cerca la coerenza, cerca soltanto due o tre brevi frasi. Lui sa benissimo cosa vuole. Noi invece siamo totalmente impreparati. Fin dall’adolescenza ci istruiscono e ci preparano per la nostra specialità: i doveri del cittadino, il servizio militare, la cura del proprio corpo, un comportamento decente, perfino qualche “cognizione del bello” (a dire il vero, non troppa). Ma né l’istruzione né l’educazione né l’esperienza ci preparano minimamente alla prova più temibile della nostra vita: l’arresto per nessuna colpa e l’istruttoria basata sul nulla».

Basata sul nulla… E tuttavia, precisa Solženicyn, incredibilmente densa di procedimenti atti a stroncare la volontà e la personalità del detenuto. I metodi psicologici e fisici annoveravano le notti, perché strappato al sonno il detenuto diventava più arrendevole; gli strategici voltafaccia, ovvero passare dalla cortesia all’improvvisa minaccia di ficcargli una pallottola nella nuca; le umiliazioni preventive, come costringere i prigionieri a sdraiarsi bocconi per ore senza alzare la testa o emettere un suono; la menzogna, per esempio mostrare un documento con firme falsificate di parenti e amici; la viltà di giocare sull’affetto per i familiari (una delle intimidazioni più efficaci) come accadde al tataro che aveva sopportato ogni supplizio, ma non resse quando il giudice istruttore minacciò di arrestargli la figlia e di metterla in cella con delle sifilitiche. O ancora, costringere il detenuto a stare in ginocchio, con la schiena eretta, per 12, 24 o 48 ore, o a sedere su uno sgabello in modo che non potesse né appoggiarvisi, né dormire né cadere, o in piedi in una nicchia senza poter fare alcun movimento, o mettere il malcapitato, denudato, in una buca piena di cimici pronte a succhiargli il sangue, o prenderlo per fame, o picchiarlo su ossa, articolazioni, plesso solare, testicoli…

In un crescendo spaventoso, Solženicyn passa in rassegna i primi processi celebrati sotto il regime bolscevico, come il Processo ecclesiastico di Mosca tenutosi fra il 26 aprile e il 7 maggio 1922. Scrive l’autore: «L’arciprete A.N. Zaozerskij AVEVA CONSEGNATO TUTTI I PREZIOSI DELLA SUA CHIESA, ma per principio difendeva l’appello del Patriarca, ritenendo sacrilega la confisca fatta con violenza. Diventa la figura centrale del processo e sarà subito FUCILATO».

Il capitolo intitolato Alla misura suprema è la trattazione della pena di morte, più volte abolita e poi ripristinata dal Governo sovietico. Rientrata in vigore nel 1927 per delitti contro lo Stato e l’apparato militare, e per il banditismo (vasta categoria in cui rientrava persino chi nel lager si ribellava) fu «accanitamente applicata» negli anni 1932-33 nei confronti di persone comuni e per i fatti più banali. «Per esempio», scrive Solženicyn, «vi erano i sei kolchoziani dei pressi di Carskoe Selo, colpevoli di essere tornati sul campo, già falciato (dalle stesse loro mani), per falciare altra erba per le proprie mucche. NESSUNO DEI SEI CONTADINI FU GRAZIATO DAL COMITATO ESECUTIVO CENTRALE, LA SENTENZA FU ESEGUITA.»

Nella descrizione di Solženicyn, tutte le fasi successive all’arresto si colorano di tetri scenari. Per raggiungere le migliaia di isole penali venivano utilizzate navi d’acciaio, cellulari e altri convogli, tutti rigorosamente blindati. Nelle famigerate prigioni di transito, dove accadeva di essere stipati venti volte più del previsto, c’era carenza di buglioli, per cui si veniva accompagnati alle latrine una sola volta nelle ventiquattr’ore. È in questi luoghi che signoreggiavano i pridurki, criminali che sorvegliavano la disciplina a modo loro. In un brano inserito nel capitolo I porti dell’Arcipelago, il tono grottesco, affiancato alla brutale realtà, raggiunge il suo acme: «Ci perquisiscono invece dei carcerieri, e prima della perquisizione propongono di lasciar loro il denaro in custodia, compilano con tutta serietà un elenco, e addio soldi! “Abbiamo consegnato il denaro”. “A chi?”, si meraviglia l’ufficiale appena venuto. “C’era uno, qui…”. “Chi precisamente?” Nessuno dei pridurki ha visto nulla. “Perché glielo avete consegnato?” “Pensavamo…”. “Pensava anche il tacchino! Bisogna pensare meno!” Basta. Quelli ci propongono di lasciare gli abiti nell’ingresso della sauna. “Non ve li tocca nessuno, che ne farebbero?”. Li lasciamo, e nemmeno si possono portare nella sauna. Torniamo: mancano i maglioni, mancano i guanti di pelliccia. “Com’era il maglione?” “Grigio”. “Allora è andato a lavarsi”».

È in questo clima, dove nulla ha un ordine e una giustificazione, dove non esiste moralità, dove tutto appare assurdo, che Solženicyn scopre amaramente che anch’egli può macchiarsi di azioni codarde e ingiuste. Succede nella stazione di transito di Presnja. In cella, al detenuto Solženicyn tocca un posto sotto i pancacci, raggiungibile solo strisciando sul pavimento di asfalto. All’improvviso, nella penombra, avanzano «come tanti grossi ratti» dei ragazzi minorenni condannati per furto, che si avventano sui sacchetti di cibarie e li sottraggono ai detenuti, sdraiati e incapaci di reagire. Solženicyn, alzatosi, guarda il pachan, il maggiore dei ragazzi, al quale sono stati consegnati i sacchetti, e gli dice che avendogli tolto la sua razione di cibo, potrebbe almeno fargli posto sul pancaccio. Il pachan è d’accordo, si appropria definitivamente del lardo e intima a due detenuti di cedere il pancaccio vicino alla finestra; quelli obbediscono docilmente e Solženicyn e compagni prendono il loro posto. La consapevolezza della slealtà del gesto si fa strada più tardi: «Soltanto verso sera giunge a noi il sussurrio di rimprovero dei vicini: come abbiamo potuto chiedere protezione ai criminali e cacciare due dei nostri sotto i pancacci in nostra vece? E soltanto allora mi trafigge la consapevolezza della mia viltà, e mi copro di rossore (e arrossirò per molti anni a venire nel ricordarlo). Gli insignificanti detenuti sui pancacci inferiori erano i miei fratelli, 58-1-b, erano stati prigionieri. Quanto tempo è passato da quando avevo giurato di accettare come mio il loro destino?»

Così il GULag deformava anche gli individui più onesti, e questo perché, come rivela a Solženicyn un detenuto speciale, «nel lager ognuno cercherà di ingannarvi e derubarvi. (…) Bisogna pagare per tutto. Se vi offrono qualcosa disinteressatamente, sappiate che è un trucco, una provocazione. Cosa essenziale: evitate i lavori comuni (…) Vi lavora circa l’ottanta per cento dei detenuti. E crepano tutti. Fino all’ultimo».

È dal pensiero di Marx e di Lenin, scrive Solženicyn nel secondo volume, che origina la ristrutturazione del vecchio sistema carcerario e la creazione dell’Arcipelago. Con le delibere dell’aprile-maggio 1919, il Comitato Esecutivo Centrale Panrusso stabilì che i lager di lavoro forzato dovessero essere creati in ogni capoluogo di Governatorato. Si iniziò dai campi di concentramento per i “nemici di classe”, ma questi furono giudicati poco severi, cosicché, nel 1922, furono fondati i lager settentrionali “di destinazione speciale”.

Le isole Solovki, nel Mar Bianco, si prestavano bene allo scopo; saranno esse a costituire l’embrione del futuro universo concentrazionario. Da quelle isole incontaminate, i monaci furono brutalmente scacciati, e i sacri monasteri vennero trasformati in tetre prigioni.

Nel capitolo dedicato alle isole Solovki (L’Arcipelago sorge dal mare), Solženicyn sferra un attacco frontale a Maksim Gor’kij. Dopo aver trascorso sette anni in Italia, a Sorrento, il grande scrittore russo era tornato in Patria nel 1928; ormai conquistato alla causa bolscevica, aveva ricevuto un’accoglienza trionfale da parte del regime sovietico. Nel giugno 1929, Gor’kij visitò ufficialmente il lager delle Solovki; ovviamente, tutto venne organizzato in modo da nascondere la miseria e le efferatezze che vi venivano commesse. Accadde però – scrive Solženicyn – che un quattordicenne chiese e ottenne un colloquio privato con lo scrittore, durante il quale il ragazzino rivelò le vere condizioni di vita dei detenuti. Gor’kij – continua Solženicyn – uscì commosso da quella conversazione, e tuttavia non esitò a stendere un elogio della vita che si conduceva in un luogo dove vigeva la dottrina di Naftalij Frenkel’, capo della Sezione Economica del lager: «Dal detenuto dobbiamo prendere tutto nei primi tre mesi, dopo non ci serve più».

Nel marzo 1928 il Consiglio dei Commissari del Popolo deliberò di rendere ancor più rigido il regime dei lager, e di impostare i lavori forzati in modo che lo Stato ne traesse un vantaggio economico. I due capisaldi dell’Arcipelago erano stati posti: il primo consisteva nell’acquisizione della manodopera necessaria per i bisogni economici dello Stato, il secondo nella fissazione del principio che solo il lavoro poteva rendere possibile la correzione di un condannato. Fu l’Arcipelago a mettere a disposizione la forza lavoro necessaria per la costruzione del Belomorkanal, il Canale che unì il Mar Bianco e il Baltico; realizzato per ordine perentorio di Stalin in soli venti mesi, con i detenuti che affrontavano lo scavo di centinaia di chilometri di roccia granitica con piccone, pala e carriola, il Canale inghiottì le vite di centinaia di migliaia di uomini.

Solženicyn non è meno caustico nei confronti di Gor’kij e altri noti scrittori (fra i quali Viktor Šklovskij, Vsevolodov Ivanov, Michail Zoščenko, Aleksej Tolstoj) che nell’agosto 1933 si recarono in gita (in corsivo nel testo) sul canale appena terminato. Il libro che raccolse gli articoli di 36 fra gli intellettuali che parteciparono alla visita (edito nel 1934 e intitolato Il Canale Stalin Mar Bianco-Mar Baltico) viene bollato da Solženicyn come l’opera che per la prima volta, nella letteratura russa, aveva “glorificato” il lavoro degli schiavi.

Anche le basi interne dell’Arcipelago non presentano segreti per Solženicyn: esse si basano su tre pilastri: il primo è la scala mobile del vitto, per cui a chi lavorava si dava di più (inganno tremendo, perché il cibo rimaneva comunque insufficiente per i lavoratori d’urto, che spesso perivano per l’immane fatica profusa); il secondo è la brigata, il collettivo nel quale diventa impossibile eludere la cinghia di trasmissione del lavoro; infine, la duplice autorità, quella della produzione, che investe i materiali e l’esecuzione del lavoro, e l’autorità del lager, che fornisce la manodopera: entrambe mirano all’unico scopo di costringere il detenuto a produrre di più.

Nel capitolo intitolato I benpensanti, Solženicyn muove un’aspra critica nei confronti dei «politici ortodossi», gli individui che, sebbene perfettamente consapevoli di aver ricevuto una condanna ingiusta, continuavano a mostrare una fanatica aderenza al partito. L’ondata degli arresti del ’37 sorprese e disorientò questa categoria: «E quale via d’uscita», scrive Solženicyn, «trovarono per sé? Quale decisione fu loro suggerita dalla teoria rivoluzionaria? La loro decisione vale tutte le altre spiegazioni. Eccola: più saranno le persone incarcerate e più in fretta, in alto, capiranno l’errore. Quindi, cercare di fare il maggior numero possibile di nomi. Fare il maggior numero possibile di deposizioni fantastiche. Non potranno arrestare l’intero partito!»

Gli attacchi al sistema continuano con la rivelazione delle tecniche utilizzate per strappare le delazioni: la promessa di sollevare il detenuto da certi lavori, di concedere un supplemento di cibo, di diminuire la pena, e, in caso di resistenza, l’infallibile grimaldello che riusciva a scardinare ogni difesa tramite una semplice domanda: «Come sta la tua famiglia?».

Solženicyn non trascura nessuna delle aberrazioni dell’apparato repressivo; esse si colgono ovunque, per esempio nell’indulgenza verso i delinquenti comuni, che ricevono pene più lievi e un trattamento migliore dei prigionieri politici, come pure nella decisione del “Grande Malfattore” (Stalin) di sottoporre alle pene previste dal Codice Penale anche i bambini sopra i dodici anni.

Sono tutte queste ingiustizie che fanno degli zek (i detenuti) un gruppo etnico tutto particolare, una comunità che presenta uniformità psicologica e di comportamento, un folclore proprio, una lingua comune. Quando ricevono un ordine, gli internati sanno come tirare l’elastico, ovvero «fanno cenno di sì con la testa», ma cercano di eludere il comando ricevuto. La verità è che non lavorano mai per un qualche senso patriottico, di appartenenza, perché la loro scala di valori è dettata dalla necessità. Al primo posto c’è la pajka, la razione di pane nero che costituisce la base del vitto quotidiano; al secondo c’è il tabacco, compreso quello di fabbricazione casalinga; al terzo posto i detenuti collocano la sbobba, una brodaglia priva di carne e di sostanza; infine, il sonno, fattore importante per trovare lo “slancio vitale” necessario per occupare posizioni di vantaggio.

La disamina della condizione del detenuto si conclude con l’indicazione delle difese passive che consentono di sopravvivere nel mondo del GULag, e che sono sostanzialmente due: l’indifferenza per il dolore proprio e altrui, e il fatalismo verso gli eventi. Inoltre, lo zek evita di parlare del presente; invece, come per una sorta di compensazione, ama ricordare la vita che conduceva prima dell’arresto. La stridente differenza con il regime detentivo vissuto da Dostoevskij cento anni prima non sfugge a Solženicyn: «È interessante a questo punto un confronto con la narrazione di Dostoevskij. Questi osserva che ognuno portava in sé, e ne soffriva, la storia di come era capitato nella “Casa dei morti”, ma non si usava parlarne. Noi lo possiamo capire benissimo: si capitava nella “Casa dei morti” per un delitto, ed era penoso per i galeotti ricordarlo. Uno zek capita invece nell’Arcipelago per una mossa incomprensibile del fato o per un malefico concorso di circostanze implacabili, ma in nove casi su dieci sente di non aver commesso alcun “delitto”, e quindi non esiste racconto più avvincente e che susciti una partecipazione più viva nell’uditorio di quello su come uno sia “capitato” nell’Arcipelago».

L’analisi economica del mondo concentrazionario viene svolta da Solženicyn nel breve capitolo Noi costruiamo. Utilizzando i parametri staliniani, i lager trovano anzitutto una motivazione politico-sociale, essendo luoghi dove si possono confinare milioni di “nemici” dello Stato. Ma più che a delle necessità di carattere politico, l’affollamento delle prigioni avrebbe dovuto assecondare concrete esigenze economiche, obiettivo – osserva l’autore – che è lungi dal realizzarsi; infatti, nonostante il ricorso alla massiccia e gratuita forza-lavoro, l’Arcipelago non riesce ad autofinanziarsi, soprattutto a causa della scarsa dedizione al lavoro di detenuti malnutriti e vessati, dell’incompetenza di ingegneri, direttori dei lavori e responsabili dei campi, e della necessità di mantenere un cospicuo numero di ispettori, dirigenti, amministratori, personale specializzato, militari, guardiani e sentinelle.

In uno degli ultimi capitoli, l’autore cita Šalamov per confermare un dato inesorabile: nelle isole del GULag tutti i sentimenti umani più comuni abbandonano il detenuto, tutti meno uno: la rabbia. Corruttore dell’animo, il lager genera quella degradazione che un vecchio internato aveva definito “rogna spirituale”. A parte i casi isolati ed eroici di uomini e donne decisi a non agire contro i propri principi, i lager inquinano le coscienze, né servono a emendare i corrotti, che semmai vengono ancor più pervertiti dal regime carcerario. Alla luce di quanto esposto, Solženicyn pone una delle sue tipiche domande improvvise e spiazzanti, perché dense di significato: «E se l’uomo non ha nulla da cui correggersi? Se non è affatto un criminale? Se è stato messo dentro perché pregava Dio, o esprimeva un’opinione personale, o era stato prigioniero di guerra, o perché è figlio di suo padre, o, semplicemente perché bisogna mettere dentro un certo numero di persone: che cosa gli potranno dare i lager?».

Il sarcasmo dell’autore si trasforma in ira nel capitolo La libertà tartassata, dove vengono puntualmente elencati gli stati d’animo che nelle prigioni sostituiscono i sentimenti della vita libera: ed ecco la costante paura, il sentirsi “immatricolato” (cioè nell’impossibilità di mutare domicilio e lavoro), la circospezione e la diffidenza verso tutti, l’indifferenza per amici e familiari posti sotto accusa o arrestati, la corruzione dell’animo che spinge a diventare «assassini con l’inchiostro» (cioè delatori), la menzogna come abito mentale che esige un vero e proprio prontuario di gesti, frasi fatte, calcoli, nomi, per cui «non c’è uomo che abbia pubblicato una sola pagina senza mentire. Non c’è uomo che sia salito in tribuna senza mentire. Non c’è uomo che abbia parlato al microfono senza mentire».

Col terzo volume di Arcipelago GULag, Solženicyn insiste nel serrato confronto tra il periodo zarista e il dominio staliniano circa il trattamento riservato agli oppositori politici. L’autore non ha difficoltà a ribadire la relativa mitezza del confino coatto sotto gli zar, sebbene ammetta che lo sradicamento dalla società e dai legami vitali si traducesse comunque in una condizione di smarrimento e di vuoto, specialmente fra gli intellettuali.

Le cose cambiano con la rivoluzione; per gli esponenti “socialmente pericolosi” e “antisovietici” viene prevista la deportazione in colonie lontane e isolate, presto combinata con i lavori forzati. Sono i luoghi di confino, scrive l’autore, «dove furono rinchiuse preventivamente tutte le pecore destinate al macello».

La Russia, ricorda Solženicyn, aveva già conosciuto un duro periodo repressivo, quello instaurato da Pëtr Stolypin, Primo Ministro dell’Impero Russo sotto lo zar Nicola II. Ma l’autore si affretta ad aggiungere che non si può condividere l’affermazione di Tolstoj che non ci fosse nulla di più orribile delle corti marziali di Stolypin; infatti, precisa Solženicyn, non si possono paragonare esecuzioni che avevano luogo di tanto in tanto e in una città ben conosciuta con quelle effettuate «dappertutto e ogni giorno, e non in ragione di venti, ma di duecento per volta, e i giornali non ne scrivono una parola né a caratteri di scatola né a caratteri minuti, e ripetono: “La vita è diventata più bella, la vita è diventata più allegra”».

Nel capitolo dedicato al regime del confino, Solženicyn mostra la progressione micidiale che trasformò l’istituto dell’esilio a distanza nella deportazione in colonie lontane ed isolate. Per esempio, il provvedimento del Comitato Centrale del Partito Comunista-Bolscevico in data 5 gennaio 1930, per il quale il Partito poteva «nel lavoro pratico, passare, in modo del tutto motivato, dalla politica di limitazione delle tendenze dei kulaki a quella della loro liquidazione».

Era l’inizio di quella che l’autore chiama, nel capitolo omonimo, “la peste contadina”: «Quanto alla silenziosa peste traditrice che ha inghiottito quindici milioni di contadini, non alla rinfusa, ma scelti, spina dorsale del popolo russo, su questa Peste non esiste un solo libro. Dei sei milioni fatti artificialmente morire di fame bolscevica in Ucraina, dove la collettivizzazione fu introdotta con mezzi che superarono ogni limite di umana efferatezza, di questo tacciono tanto la nostra patria quanto la limitrofa Europa».

E più avanti: «Non si trattò affatto di “dekulakizzare”, ma di cacciare a forza nei kolchoz (…) Fu una seconda guerra civile, questa volta contro i contadini. Fu questa la Grande Frattura; già, ma non ci dicono frattura di che cosa. Della spina dorsale del popolo russo. No, abbiamo calunniato la letteratura del realismo socialista: ha descritto la “dekulakizzazione”, eccome, in una maniera liscia, con molta simpatia, come una caccia a lupi zannuti. Però non ha descritto le lunghe serie di villaggi, tutti con le finestre inchiodate. Camminando lungo la strada vedi una donna morta, con un bambino morto sulle ginocchia. Oppure un vecchio seduto per terra, appoggiato a una staccionata, ti chiede del pane e quando torni indietro è già caduto da un lato, morto».

Le due ultime considerazioni di Solženicyn sono dedicate a chi è sopravvissuto alla detenzione, e all’errore, da egli stesso commesso, di pensare di aver raccontato il passato. Infatti, alla liberazione si reagisce in modo diverso: c’è chi nella libertà subisce un fenomeno di decompressione e si lascia andare, e chi, invece, riprende animo. Ma Solženicyn sottolinea il profondo smarrimento interiore che si prova all’atto della liberazione, quel sentirsi «nell’al di là» che si risolve nella grande difficoltà di adattamento a un mondo nuovo. Non è raro che gli ex detenuti rimangano nei pressi del lager o che affermino che la vita, in quei luoghi, non era poi così dura; soprattutto, vogliono dimenticare, conquista quasi impossibile, perché il ricordo del lager «rode sempre il cuore».

La seconda osservazione è legata alla pubblicazione di Una giornata di Ivan Denisovič, il primo libro in cui Solženicyn aveva riflesso l’esperienza del lager. L’opera fu dapprima esaltata dagli ex prigionieri, dai leader post-staliniani e dai giornalisti; poi l’apparato statale fermò l’ondata di consensi, e il libro fu dichiarato nocivo e tolto dalle biblioteche. Intanto, gli zek avevano esternato la loro collera per la convinzione di Solženicyn che l’Arcipelago non si sarebbe più ripetuto. «E gli zek urlavano: come non si ripeterà più, se noi siamo dentro adesso e nelle medesime condizioni?»

Nessun commento meglio di quello dell’autore stesso potrebbe compendiare il senso e la forza di Arcipelago GULag, e la volontà che quanto riportato non debba ripetersi: «Nonostante i colpi di maglio della tempesta, la nave della Legge naviga maestosa e lenta. Se domani si ordinasse nuovamente di mettere dentro milioni di persone per reati d’opinione, o deportare interi popoli (nuovamente gli stessi oppure altri) o città intere, e di appendere ai detenuti quattro numeri, il possente fasciame della Legge quasi non fremerebbe, la sua asta di prua non si piegherebbe. La sola cosa immutabile è il verso di Deržavin, comprensibile soltanto per il cuore di chi l’ha provato su sé stesso: “Un tribunale iniquo è peggio d’un brigante”. Questo sì, è immutabile».

Quando si è letto Arcipelago GULag non si possono eludere le domande che ci ponemmo io e mia sorella dopo la prima lettura. Com’è stato possibile condannare degli esseri umani in base ad accuse fasulle? Com’è stato possibile far soffrire in modo tanto atroce delle persone innocenti?

Solženicyn, nel primo volume, semplifica sensibilmente la questione, indicando due fattori: in primis l’ideologia, ossia la creazione di una teoria sociale che potesse fornire la giustificazione del male che si arrecava; inoltre, legittimata dall’ideologia, la malvagità di cui sono capaci alcuni esseri umani, «elemento inconfutabile» senza il quale l’Arcipelago non sarebbe esistito.

Oggi, dopo la lettura di testi importanti quali il saggio di Nicolas Werth Uno Stato contro il suo popolo (contenuto nel celebre e discusso Libro Nero del Comunismo), la biografia di Stalin, dal titolo omonimo, a cura di Oleg V. Chlevnjuk, l’opera di Robert Conquest Il grande terrore. Gli anni in cui lo stalinismo sterminò milioni di persone, credo di poter riassumere – senza alcuna pretesa di scientificità – le possibili, concomitanti cause della terribile tragedia che i libri sulle “isole” del GULag hanno denunciato.

E dunque, penso che sia impossibile non riferirsi alla violenza che aveva permeato gli eserciti e le popolazioni civili negli anni della Prima Guerra Mondiale; al timore dei capi bolscevichi – reduci da una cruenta guerra civile – di poter perdere il potere a causa degli sforzi congiunti di una nazione straniera e soprattutto di componenti controrivoluzionarie interne; all’ideologia perversamente messianica per cui un mondo “corrotto” poteva essere emendato solo col subentro di una società “scientificamente giusta”, implacabile nel perseguire i propri scopi, insomma un’ideologia elevata al rango di verità assoluta, cui anche la morale doveva cedere; alla persuasione dei leader bolscevichi che il capitalismo potesse essere combattuto efficacemente solo schiacciando la classe che lo esprimeva; alla convinzione, che fu prima di Lenin e poi di Stalin, che il mantenimento del potere esigeva l’impiego di ogni mezzo, violenza compresa; ai metodi antidemocratici connaturati a qualsiasi dittatura; al darwinismo sociale comunista che pretendeva di decidere sulle specie “dannose”, cancellando le remore nel denunciare, tradire, uccidere; infine, a quello smerdyakovismo, quella crudeltà dell’anima russa di cui parlano i suoi stessi scrittori.

Un passo del saggio di Nicolas Werth mi colpì, nella sua mostruosa essenzialità, quanto la lettura delle pagine più terribili di Arcipelago GULag e dei Racconti della Kolyma di Varlam Šalamov. L’ideologia del terrore rosso e poi staliniano era già perfettamente delineata nell’impressionante editoriale del primo numero di Krasnyj Meč (Il Gladio Rosso), giornale della Čeka di Kiev, in data 18 agosto 1919: «Respingiamo i vecchi sistemi di moralità e “umanità” inventati dalla borghesia alla scopo di opprimere e sfruttare le “classi inferiori”. La nostra moralità non ha precedenti, la nostra umanità è assoluta perché si basa su un nuovo ideale: distruggere qualsiasi forma di oppressione e di violenza. A noi tutto è permesso, poiché siamo i primi al mondo a levare la spada non per opprimere e ridurre in schiavitù, ma per liberare l’umanità dalle catene (…) Sangue? Che il sangue scorra a fiotti! Perché solo il sangue può tingere per sempre la nera bandiera della borghesia pirata, trasformandola in uno stendardo rosso, la bandiera della Rivoluzione».

È un brano spaventoso, raccapricciante. E tuttavia, quando venne concepito, si era nella fase della teoria, dell’ideologia che non riusciva ancora a trasformarsi in metodo, in una prassi mostruosa da applicare senza alcun limite morale. Solženicyn capì e visse sulla propria pelle questo tragico passaggio; e per quanto Arcipelago GULag si ponga come una grande opera saggistica, la sua forza principale risiede nella denuncia, nell’atto di accusa che l’autore pone su basi oggettive, ma che formula con espressioni, interrogativi retorici, sarcasmi di una ferocia che ha pochi eguali nella letteratura mondiale. Il fatto è che Solženicyn scrive Arcipelago GULag con piena partecipazione emotiva, con i suoi conflitti irrisolti, il suo risentimento, il suo desiderio di rivalsa. Impossibile rimanere su un diverso piano espositivo: la realtà non gli consentiva una narrazione che rifuggisse dal rancore accumulato per accuse assurde, fondate non sull’ingiustizia, ma, peggio, sul niente. Un uomo può anche sopportare un singolo sopruso, ma non una ripetuta, totale violazione dei propri diritti, della propria intelligenza, della propria dignità.

Certo, alcune delle pagine più biliose di Solženicyn possono ingenerare una certa presa di distanza, quel senso critico che nasce dinanzi all’eccesso, al grido di vendetta, alla rivincita attuata con toni esagerati ed esteticamente discutibili. Ma noi siamo lettori, spettatori, mentre Solženicyn è stato una delle vittime innocenti della più grande tragedia del Novecento, che fa un drammatico pari con l’Olocausto degli Ebrei.

È la tragedia di un’accusa improvvisa, falsa, immeritata, ingiusta, cui era impossibile replicare se non con quel belato d’agnello “I-io? Perché?”, pronunciato milioni di volte e che non riceveva mai una risposta.

armando.santarelli@inwind.it

|