|

Famosa e citata innumerevoli volte è una frase di Jorge Luis Borges: «Ho letto molto e vissuto poco». Pilastro della letteratura contemporanea, ma ormai anche un mito dei nostri giorni, Borges metteva a fuoco con la sua dichiarazione – o confessione, come la si voglia giudicare – un rapporto da sempre conflittuale, misterioso e affascinante: il rapporto tra vita e opera letteraria. Esiste una proiezione autobiografica nella finzione letteraria? La vita vissuta condiziona la scrittura? I mondi inventati riflettono, correggono o ribaltano il mondo reale? Per Mario Vargas Llosa, altro autore mitico dei nostri tempi, lo scrittore è un “deicida” proprio perché s’impegna a creare un mondo diverso da quello già fatto dal Creatore, sostituendosi a Lui nel proporre un’alternativa, forse meno assurda, meno angosciosa, meno ingiusta.

Da quanto detto, possiamo credere che, nell’inventare, l’autore si stacca dal proprio vissuto. Se accettiamo questo come regola, magari non avrebbe importanza conoscere la vita di uno scrittore per capire la sua opera. Anzi. Se un tempo la psicocritica attirò la cosiddetta nouvelle critique, e opponendosi alle tendenze più “oggettive” dello strutturalismo, della critica fenomenologica, sociologica o retorica, continuava a cercare le proiezioni, soprattutto inconsce, dell’autore nell’opera, oggi nell’analisi letteraria predomina la lettura multiprospettica e la combinazione di più scuole teoriche. A riprova di questo punto di vista, ci sono molti testi classici letti, studiati, amati, ricreati, che ci danno e ci insegnano tanto mentre dei suoi autori non sappiamo nulla: l’Iliade e l’Odissea, il Cantar del mio Cid, i racconti delle Mille e una notte… Oppure ne sappiamo pochissimo, come succede con Fernando de Rojas, autore “forse” de La Celestina; o ancora quello che conosciamo risulta povero o irrilevante di fronte alla grandezza dell’opera, come avviene con lo stesso Borges che, mettendo le mani avanti diceva, appunto, “ho letto molto e vissuto poco”.

Con Shakespeare siamo dinanzi a una situazione di questo genere: un autore straordinario, un’opera vastissima e intramontabile, nella quale i vari caratteri e sentimenti umani si definiscono con acuta precisione e potenza drammatica, ma che difficilmente possiamo associare all’autore perché di lui sappiamo ben poco, ammesso che sia lui l’autore di tutte le opere che gli si attribuiscono, e ammesso che sia stato lui chi si dice sia stato.

Jesús Covarrubias (Città del Messico, 1933-2011) era un medico e un rigoroso ricercatore, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, dato che le nostre famiglie si sono frequentate per decenni, sia a Firenze che a Città del Messico. Il suo impegno come studioso è dimostrato dalle molte pubblicazioni di valore scientifico e dalla sua costante partecipazione come consulente o consigliere in diversi istituti, quali l’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, la Società Dante Alighieri di Guadalajara A.C. e il Movimento Ecologista Messicano. Tuttavia, a un certo punto della sua vita, scoprì la vocazione per la scrittura creativa e s’iniziò alla narrativa, pubblicando diverse opere: El vendedor de humo (1995), El complejo de Adipo (1997), Falso d’autore. Falsificación genuina (1999), Yo te conquisto en el nombre del padre… La historia de Hispanoamérica (2006).

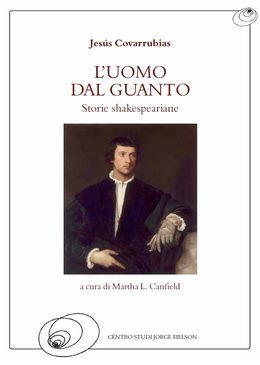

In realtà, il suo interesse per la letteratura era sempre convissuto con il suo impegno scientifico. Ne è prova la sua biblioteca di più di 10.000 volumi, dove si trovano tutti i classici antichi e moderni, in più lingue e in edizioni critiche, segnate dalle sue sottolineature e le sue postille. Tra queste spiccano – oltre ai classici italiani di tutti i tempi – le opere di Shakespeare. Covarrubias era un lettore indefesso e fedele del Grande Bardo. Così come era un notevole conoscitore della storia, dell’arte e della letteratura italiana. Un giorno cominciò a maturare l’idea – già accennata più volte ma mai provata – che Shakespeare non poteva avere scritto opere come Romeo e Giulietta, Il mercante di Venezia e tante altre ambientate in Italia e a partire da storie italiane, senza avere conosciuto direttamente il nostro paese e senza sapere la lingua italiana. Questo lo portò a leggere accuratamente tutta la bibliografia esistente su questo argomento e poi a iniziare una ricerca per conto proprio. Nel 2006, in una delle molte occasioni in cui ci siamo visti, mi fece leggere una prima versione, ancora parziale, del libro che stava scrivendo. La sua idea era dimostrare, a partire dal quadro di Tiziano L’uomo dal guanto, e di una serie di documenti che gli erano effettivamente capitati tra le mani, il rapporto reale e fondamentale tra Shakespeare e l’Italia. Ma questa ricerca non la poteva presentare come un fatto scientifico; la cosa più giusta, mi diceva, era imbastire una storia nella quale inserire la ricerca.

La stesura del romanzo durò anni e lui riuscì a finirla, anche se non a vederla pubblicata. Una imprevista complicazione di salute lo portò via nell’estate del 2011.

Allora, di comune accordo e sempre con l’aiuto generoso di Anna Piffer, la vedova, io iniziai il lavoro di traduzione dell’originale, di completamento della bibliografia e di elaborazione di una serie di note esplicative, che ho ritenuto utili – forse indispensabili – per il lettore non addetto ai lavori. In effetti, Covarrubias cita Shakespeare in inglese, come lui lo leggeva; inoltre usa molti termini specifici dei vari contesti veneziano, mantovano e inglese del Cinquecento, e fa riferimenti storici precisi ma per niente scontati.

Con questo romanzo apriamo la collana di narrativa delle edizioni del Centro Eielson di Firenze, collana che viene ad associarsi alle altre due già esistenti: quella di poesia, dove recentemente è uscita la poesia sonora e visiva di Eielson, e la collana di saggi dove spicca la serie di lavori di Mario Vargas Llosa.

C’è un’altra cosa che il lettore deve sapere: Jesús Covarrubias intendeva pubblicare questo libro sotto pseudonimo, come se l’autore fosse stato un italiano. Il motivo di questa sua preferenza era che, nel gioco tra finzione narrativa e verità storica, lui voleva dare risalto alla seconda, come si vede tra l’altro dall’accurata bibliografia con cui ha voluto chiudere il volume. Ma dove passa il limite tra la finzione e la verità reperita dalle sue ricerche, portate avanti con tanta passione e fiducia? Purtroppo credo che non lo sapremo mai. La sua morte ha finito per coprire con un velo di incertezza i risultati da lui ottenuti. Il nostro dovere è stato quello di portare a termine il suo lavoro correggendo le sue ultime bozze e traducendolo in italiano, come lui voleva. So benissimo che se fosse stato qui con noi ci avrebbe spinto a proseguire e a concludere, dicendo come gli piaceva fare:

The show must go on.

Due brani da

Jesús Covarrubias

L’uomo dal guanto. Storie Shakespeariane

Presentiamo a continuazione due brani del romanzo di Jesús Covarrubias, L’uomo dal guanto. Storie shakespeariane, di prossima uscita per i tipi delle Edizioni Centro Eielson.

Il romanzo combina due tempi narrativi e due storie: una si svolge al tempo presente e sono protagonisti due amici, uno di loro professore all’Università di Padova: Salvatore Grottarossa e Silvio Andretti, con le rispettive compagne. I quattro si mettono sulle tracce di documenti che sembrano dimostrare che William Shakespeare era nato in realtà in Italia, figlio di un giovane guantaio inglese, John Shakespeare, e di una giovane di origini nobili, Gertrude Gonzaga, pittrice e allieva di Tiziano. La loro ricerca si completa con lo studio di alcuni dipinti dell’epoca, tra cui il quadro che dà titolo al romanzo, L’uomo dal guanto. La seconda storia si svolge nel Cinquecento, tra l’Italia e l’Inghilterra, e racconta la storia di tre generazioni: quella di Claudia, amante di Baldassarre Castiglione, con il quale ha una figlia, Ilaria; quella di Ilaria, amante di Ercole Gonzaga, con il quale ha una figlia, Gertrude; quella di Gertrude, che conoscerà John Shakespeare a Venezia e gli darà un figlio, Guglielmo, prima di morire di peste. Guglielmo sarà di conseguenza inviato dal padre in Inghilterra, precisamente a Stratford-upon-Avon, dove crescerà con il nome di William, accudito dal padre e da sua leggittima moglie Mary Arden, che lo accetterà e amerà come fosse anche figlio suo.

I brani scelti come anticipo dell’opera sono quello dove Silvio racconta a Salvatore dello straordinario ritrovamento di un documento che potrebbe essere il certificato di nascita di Will, e quello dove John e Gertrude, dopo essersi amati, sono costretti a dirsi addio perché John deve tornare nel suo paese.

|

La rivelazione

Arrivato finalmente a destinazione, Salvatore lasciò la macchina in un parcheggio privato vicino al condominio. Prese la valigia e nell’afferrarla sentì che gli tremavano le mani.

Entrò nel bar e abbracciò d’impeto l’amico che gli si avvicinava. Silvio, il mantovano, come a lui piaceva apostrofarlo, era in splendida forma. Alto all’incirca quanto lui, anche se più magro, capelli neri folti, occhi azzurri, pelle abbronzata e il solito sorriso, sempre stampato sulle labbra, che doveva piacere tanto alle donne viste le numerose conquiste (qualche volta fatte assieme, per essere precisi). Eppure, in quel momento, il suo sorriso come stampato sul volto gli diede proprio fastidio. “Sono un coglione!” pensò. “Guarda un po’ come sta bene, e io in preda all’angoscia per lui”.

«Caro Silvio, ti trovo benissimo… allora che c’è?».

«Scusami» rispose lui, continuando a sorridere. «Ma non ti ho mica detto che stavo male».

«Beh...» puntualizzò Salvatore «Sono arrivato fino a qui facendomi il segno della croce per la paura che ti fosse successa una disgrazia. Mi sembravi così angosciato al telefono e invece ti vedo in forma smagliante».

«Non prendertela. Noi due ci conosciamo bene. Sai che non potrei mai giocare un brutto tiro a un amico. Oltretutto non mi piacciono neanche gli scherzi. Se ti dico che ho bisogno urgente di parlarti, è proprio così».

«Allora avanti, dimmi!».

«No, non qui in un bar. Intanto sediamoci un momento, prendiamo qualcosa e poi ce ne andiamo».

Salvatore accettò a denti stretti. Avrebbe voluto mettergli le mani addosso. Mandò giù un espresso e un bicchier d’acqua in due sorsate, e disse:

«D’accordo, hai ragione. Qualunque cosa tu abbia da dirmi passa in secondo piano. L’importante è che avrò il piacere di condividere con te un paio di giorni. Sai?» continuò, «sono molto teso ma non voglio ammetterlo. Queste elezioni del direttore sono troppo importanti per me e se non dovessi vincere, mi deprimerei un sacco».

«Capisco, ma sono sicuro che vincerai perché sei il migliore. Comunque, anche se dovesse andare male, non avrai neanche il tempo di deprimerti con quello che ti devo dire…».

«Adesso mi prendi anche in giro? Vaffanculo!».

Silvio, senza perdere il sorriso, pagò subito il conto e rispose:

«Veloce, allora!» e con la valigia in mano uscì in tutta fretta dal bar.

Imboccarono una stradina illuminata dal sole continuando a camminare senza dire una parola, finché giunsero davanti a un palazzo di tre piani, circondato da un giardino molto curato. Salirono con l’ascensore fino all’ultimo piano ed entrarono in un attico, poco spazioso ma elegante, con una vista spettacolare sul lago.

«È proprio bello qui» fece Silvio. «Ed è anche tranquillo, adatto alle molte cose di cui dobbiamo parlare».

«D’accordo» disse Salvatore, «tira fuori. Dimmi, di che si tratta?».

«Me lo dovrai dire tu» rispose Silvio aprendo la pagina di un libro apparentemente antichissimo e porgendolo all’amico. «Devi analizzare questa pagina con molta attenzione, leggila e rileggila. Io intanto vado a rinfrescarmi un po’».

Salvatore si asciugò il sudore dalle mani – non riusciva a controllare l’ansia – e si sedette su una comoda poltrona vicina a una lampada, tenendo il libro sulle ginocchia. Si era accorto subito che si trattava di un testo antico di almeno cinquecento anni, proveniente, forse, da un convento. Le pagine in parte ingiallite erano rimaste intatte, benché parecchie fossero staccate dalla copertina di pelle che le custodiva. La pagina che Silvio gli aveva raccomandato di leggere riportava il seguente testo, scritto a caratteri italici, non troppo grandi e ben disegnati:

Die 30 aprilis 1564

Ho battezzato nella fede del Signore, Guglielmo, nato a Casatico, nel Gran Ducato di Mantova il giorno 24, figlio di Giovanni Scespe, di anni 26, assente, e di Gertrude Gonzaga, anni 20.

Fa da testimone la nobildonna Ilaria Castiglione, nonna del neonato. Testimone d’onore, il Granduca di Mantova, sua Eccellenza Guglielmo Gonzaga.

Chiesa di S.M. Maddalena.

Silvio tornò in salotto mentre Salvatore, ancora immerso nella lettura, non era più teso come prima, ma con un’espressione di perplessità.

«Allora?» chiese Silvio.

«Beh, non so» rispose Salvatore. «Mi sconcerta proprio. Per quanto mi sforzi, non capisco di che cosa parla questa pagina».

«Senti» fece Silvio, «prenditela con calma. Ricomincia da zero e se i nomi non ti dicono niente in italiano, immagina di essere a Cambridge. Concentrati».

«Va bene» annuì Salvatore. «Se fossi lì, avrei letto esclusivamente in inglese. Vediamo». E dopo avere riguardato ancora attentamente il foglio, tradusse: «I baptized in the Faith of the Lord, William, borned in Casatico, in the Great Duchess of Mantova, son of John...». Esitò un istante. «Aspetta un po’! Scespe? No, non può essere vero! Madonna Santa!». E con gli occhi spalancati fissando l’amico: «William Shakespeare? Dimmi che è uno scherzo, per favore».

«L’unico che scherza qui è il destino» replicò Silvio. «Ti rendi conto di quello che abbiamo tra le mani? Una vera e propria bomba storica. Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato».

«Davvero, hai una bomba tra le mani. Sono contento per te».

«No, non io, noi due abbiamo una bomba! Ho studiato a fondo tutte le possibilità, senza un piano perfetto alle spalle quest’impresa è destinata al fallimento. Per questo ho bisogno di te, del tuo lavoro e della tua esperienza. Voglio che tu sia il mio socio, a parità di condizioni. Accetti?».

«Ma certo, però…» e rimase pensieroso per qualche istante. «Non te ne pentirai?».

«Assolutamente no! Dovremo lavorarci su come pazzi. Te ne accorgerai subito. Saremo i nuovi SS della Storia, senza alcun riferimento ai nazisti. SS: Salvatore e Silvio o viceversa?» e si interruppe, ridendo di gusto. Poi aggiunse: «Senti, non ti va di mangiare qualcosa? Io la fase anoressica dopo la scoperta l’ho passata da un pezzo. Ho una fame da lupi».

«Io no invece ma, come si dice, l’appetito vien mangiando. Per adesso ho bisogno di uscire, voglio dire, non da qui, da questo stupore».

Scesero giù in fretta e camminarono per le strade rumorose illuminate a giorno. Una volta arrivati nel centro storico, scelsero una graziosa trattoria. Nessuno dei due fece il minimo cenno al libro mentre aspettavano che si liberasse un tavolo. Finalmente, davanti a buona bottiglia di Amarone, ripresero a parlare. Salvatore si diresse all’amico in tono inquisitorio:

«Non ti chiedo se il libro è autentico, perché offenderei la tua expertice, ma come ti è capitato fra le mani?».

«Per intercessione di qualche santo patrono dei librai o dei bibliotecari, probabilmente. Lo sai, no? C’è sempre qualcuno cui possiamo rivolgerci nelle nostre preghiere. Almeno noi cattolici manteniamo sempre i nostri “contatti” celestiali».

«E chi sarebbero?» chiese Salvatore, poco convinto. «Io conosco solo San Giovanni Evangelista».

«Te ne mancano parecchi allora… C’è anche San Lorenzo da Roma, San Tommaso d’Aquino, Sant’Antonio Maria Claret, Sant’Egidio, San Michele, San Marco, tutti lettori saggi, e fra tutti il più straordinario, San Girolamo».

«Non sapevo che ti interessassi di agiografia».

«Una volta un antiquario mi regalò un quadro con le immagini di tutti, e mi disse che se avessi avuto bisogno di un consiglio da esperto la cosa migliore era pregare loro. In ogni caso tu sai che compro libri antichi da una vita, in particolare prime edizioni, e li vado a cercare anche in capo al mondo. In Italia ho molti agganci. Tempo fa venne a trovarmi un signore per vendermi una collezione completa di cento libri, da comprarli tutti insieme, senza dividerli. Me li lasciò per circa due mesi, così ho potuto studiarli bene. Alcuni di loro erano dei veri e propri gioielli. Questo qui all’inizio non mi interessava, era il libro di una chiesa, insieme ad altri quattro. Mi misi a sfogliarlo e, per puro caso, il mio sguardo scivolò sulla pagina in questione dove c’era scritto Gonzaga accanto al nome di Ercole. La cosa mi incuriosì perché Ercole fu cardinale, mancò poco perché diventasse Papa, ma non mi risultava che avesse avuto figli e ancor meno nipoti. Comunque, non sarei mai arrivato a Shakespeare se non mi fosse venuto in mente di tradurre il cognome, e di pronunciarlo in diversi modi, più per sfizio che per interesse storico. E così sono arrivato al grande Bardo. Incredibile, vero? Non sto a ricordarti che a quell’epoca la maggior parte degli stranieri che arrivavano in Italia finivano per italianizzare i loro nomi e cognomi, altrimenti risultati impronunciabili. Oppure venivano italianizzati dagli altri. Salahaddin, per esempio, diventa Saladino; Kepler diventa Keplero, il famoso scultore francese Jean de Boulogne risulta Giambologna, e Albrecht Dürer semplicemente Alberto Durero».

«Certo!» annuì Salvatore. «Io ne ricordo uno di meno famoso: John Hawkwood, il condottiero inglese che dopo aver combattuto la Guerra dei cent’anni prestò importanti servizi presso la Signoria di Firenze. Paolo Uccello volle immortalarlo in un bellissimo affresco che si trova nel Duomo di Firenze e Niccolò Machiavelli tradusse il suo nome come Giovanni Acuto, e così rimase».

«Certo. Proseguo» disse Silvio. «Tu sai bene come sono gli antiquari specializzati nella vendita di libri, per lo meno quelli che ho conosciuto finora. Hanno un aspetto triste, sembrano brontoloni e girano malvestiti, quasi come a evidenziare che se la passano male, quando in realtà la maggior parte di loro è ricca e spesso molto ricca. Questo qui, un certo Raimondi, mi chiese ventimila euro per l’insieme dei libri, ma quando stavo per firmare l’assegno, m’interruppe per dire: “Senta, caro Dottore, la collezione in realtà non è mia, e proprio ieri si è fatto avanti un altro cliente che ha offerto cinquemila euro in più”. Sono davvero una strana specie, un misto di psicologo e sciacallo. Forse dal mio sguardo o dal tono della voce capì che avevo trovato qualcosa di speciale. Allora rimasi tranquillissimo, gli dissi che avevo già trovato una sistemazione per alcuni dei libri e gli feci l’assegno per ventiduemila euro. E contenti tutti e due. Il materiale è autentico al cento per cento, ne sono sicuro. Ora conoscendo la storia dei Gonzaga, credo che abbiamo un elemento in più per far luce su queste incognite. Che ne pensi?».

«Ancora sono troppo sbalordito e quasi non riesco a crederci. Chissà quante notti in bianco passerò a pensare a questa storia incredibile. Avevi ragione a dirmi che mi avresti fatto dimenticare le elezioni del direttore. Ci tengo ancora, ovviamente. Ma se dovessi scegliere una delle due sfide, preferirei la S».

«Di quale S parli?».

«Prima hai detto che le SS eravamo noi due; adesso direi che ce n’è una sola: la S di Shakespeare, la nostra priorità».

«D’accordo. Ma ora è meglio andare a dormire».

Il progetto e la splendida cena avevano sciolto ogni tensione tra i due. S’incamminarono verso casa in silenzio, due cervelli in ebollizione immersi nei propri pensieri.

La notte però non offrì a Salvatore il riposo di cui aveva tanto bisogno. Riuscì a dormire solo a brevi intervalli, tanto che alle prime luci dell’alba si mise un paio di pantaloni corti e le scarpe da ginnastica e, dopo aver fatto stretching e passeggiato a lungo nel parco che si era popolato poco a poco di turisti, andò a correre in riva al lago. Alla fine prese un caffè espresso doppio nel primo bar aperto che trovò e rimase a meditare su una panchina del parco, mentre cercava di rilassarsi con la vista dell’acqua. La scoperta della madre di Shakespeare e del paese che gli aveva dato i natali avrebbe sconvolto non solo l’Inghilterra ma l’intero mondo anglosassone, compreso gli Stati Uniti, la nazione più potente del pianeta. Salvatore era convinto che cambiare le origini di Cervantes o di Molière non avrebbe fatto tanto scalpore sugli spagnoli o sui francesi; anche se – pensava – non si può mai dire, visto i fiumi di inchiostro versati quando gli italiani e gli spagnoli si contendevano le radici di Cristoforo Colombo.

“Ad ogni modo” pensò “quelli che tengono legati i popoli all’interno di ogni cultura sono sempre gli eroi, in qualsiasi campo, quelli che riteniamo icone, figure emblematiche della nostra identità nazionale. Nessun paese sarebbe disposto a spartire con altri le proprie glorie, i propri eroi: ecco perché agli estranei è consentito solo di ammirarli e di applaudirli da lontano. In fondo siamo ancora molto lontani dalla vera – e per molti tanto decantata – globalizzazione”. Dalle esperienze fatte in Inghilterra si ricordò che per gli inglesi Shakespeare non era solo il padre della loro lingua, al pari di Goethe per i tedeschi o di Cervantes per gli spagnoli, ma anche il miglior drammaturgo a livello mondiale, il sommo poeta e il genio indiscusso della letteratura. Chissà cosa poteva succedere se si veniva a sapere che una parte del suo corredo genetico era in realtà italiano. Bisognava pensare non una ma cento volte come svelarlo, e anche così forse non sarebbe bastato. Pur avendo le prove inconfutabili, la reazione più prevedibile era il rifiuto. Lo stesso Shakespeare non avrebbe saputo concepire una tragedia peggiore per il popolo inglese. Damn!

Silvio e Salvatore si rividero a metà mattina: ognuno si era dedicato alle proprie faccende. Il primo commentò:

«Ieri poi mi sono addormentato come un sasso e mi sono svegliato che era già tardi e siccome non ti ho trovato, sono uscito da solo. Tu come ti senti?».

«Adesso bene, anzi benissimo. Le incertezze di ieri hanno lasciato il posto allo spirito critico del ricercatore, che per fortuna non mi manca. E sto già godendo con la ricerca che abbiamo davanti».

«Benissimo! Sono dello stesso parere. Ci sarà da divertirsi parecchio. L’importante adesso è dare per buona la legittimità del ritrovamento».

«Proprio così» rispose Salvatore. «Mi pare la cosa più logica. Sappiamo vita, morte e miracoli di persone molto meno famose di Shakespeare, mentre di lui con certezza non si sa neanche la data di nascita, né dove visse né che cosa fece durante quei fantomatici “anni bui”. Anche i geni hanno bisogno di alimentare la propria creatività, e questa smania degli inglesi di rifiutare a priori che lui possa aver conosciuto paesi più progrediti del loro mi lascia davvero perplesso. Che continuino poi ad accettare idee strampalate, come quella che si prendesse cura dei cavalli fuori dai teatri, o che facesse da scorta personale a un nobile, mi sembra ridicolo. La cosa certa è che se abbiamo ancora qualche speranza di chiarire i lati oscuri della sua vita, lo faremo in Italia e non in Inghilterra, dove questa possibilità è svanita da tempo».

«Condivido in pieno. Ma mi sembra strano che possano esistere due certificati di nascita diversi in entrambi i paesi. Ci dev’essere una spiegazione valida per capire come il documento autentico possa essere stato falsificato».

«Lo penso anch’io. Ad ogni modo è possibile che il primo documento, che coinvolgeva dei nobili, sia stato volutamente ignorato per il fatto che Shakespeare era il figlio illegittimo di un inglese già sposato».

«Sono veramente felice di cimentarmi con te in un’impresa di questa portata» disse Silvio. «Dovremmo iniziare quanto prima a lavorarci, anche se dopodomani devo partire per un impegno preso precedentemente e sarò via per una decina di giorni».

«Va bene. Io nel frattempo aspetterò i risultati delle elezioni» rispose Salvatore. «Che dici se ci rivediamo qui tra due settimane e facciamo il punto della situazione?».

«D’accordo» annuì Silvio. «Questa parentesi ci aiuterà a non farci ossessionare da questa storia. Vuoi chiamare qualche amica per concludere in bellezza questo week end?».

«Ottima idea!».

Insieme all’amica di Salvatore arrivò anche un’amica di Silvio e il week end passò in fretta. I due amici lasciarono Sirmione scambiandosi un abbraccio affettuoso e uno sguardo complice. La triplice S sarebbe entrata presto in azione. |

|

L'addio

Il giorno dopo, Gertrude era di buon umore e ricevette John con la solita affettuosità e un tono di voce più allegro del solito:

«Sai, voglio essere più felice che mai in questi giorni, e ci si presenta una magnifica opportunità. Potresti assentarti dal lavoro per una settimana e fare con me un piccolo viaggio? Dimmi di sì, per piacere!».

«Certo, amore mio!» affermò il giovane; «dove andremo?».

«Ti spiego: il famoso pittore, del quale hai visto un’opera nella basilica di SS. Giovanni e Paolo, è venuto a salutare me e mia madre. Voleva farci un invito e, quando ha saputo dell’assenza di mia madre, ha detto che allora l’invito era trasferito a te. Si chiama Paolo Caliari, lo chiamano il Veronese. Fu lui che dipinse il Palazzo Ducale, e adesso sta dipingendo nel refettorio di San Giorgio Maggiore. Mi parlò di un’opera molto speciale di decorazione che ha realizzato a Maser, nella piena campagna trevigiana. Sembra che abbia impiegato numerosi anni per terminarla e dicono che sia meravigliosa. Il lavoro gli fu commissionato dalla famiglia Barbaro, i fratelli Marcantonio e Daniele, i quali vogliono aprire le porte della villa con una festa. E per questa festa hanno proposto al Veronese di farsi accompagnare da alcuni amici; quindi lui ha pensato a noi per l’occasione. Partiremo e ritorneremo insieme, con carrozze e cavalli, e c’impiegheremo un giorno e mezzo solo per l’andata. In questo periodo dell’anno, il clima della campagna trevigiana è stupendo».

Due giorni dopo, di buon’ora, i due giovani si trovavano dal Veronese, a Ca’ Mocenigo. Il pittore li ricevette con simpatia:

«Cara Gertrude, benvenuta! E un benvenuto anche a voi, signore. Gli altri invitati sono qui, vi piaceranno, sono tutti di buona compagnia. Vi prego, avanti».

«Grazie infinite per il vostro invito, signor Paolo, sono molto emozionata per il fatto di poter ammirare la vostra opera da vicino».

«Avrete tutto il tempo, giorni interi, per poterla apprezzare. Spero che vi piacerà».

Per il viaggio non poterono disporre di tutto l’agio che avrebbero desiderato, ma esso risultò ugualmente ameno e gradevole. I tracciati della strada erano buoni e consentivano un transito senza grosse difficoltà; due volte nella prima giornata si fermarono per mangiare e pernottarono in una simpatica locanda immersa nella vegetazione. Quasi senza accorgersene, verso il tramonto del secondo giorno arrivarono a Maser.

Era ormai un’abitudine che i ricchi signori di Venezia comprassero grandi terreni nell’entroterra per farvi costruire prestigiose dimore. La colonizzazione dell’entroterra rappresentò, oltre che una moda, una forma di esaltare la terra stessa e le pratiche di coltivazione, analogamente a quanto suggerivano i classici dell’agricoltura latina, come Catone, Columella, Varrone. Inoltre, costituiva un’indiscutibile dimostrazione di ricchezza e potere. Esistevano altre ville nel territorio, e di notevole bellezza; ma quelle che innalzarono il valore architettonico della zona e che avrebbero perpetuato nel territorio la marca distintiva dello spirito veneziano, erano, senz’ombra di dubbio, le ville costruite, come questa di Maser, dal Palladio. Andrea Palladio, il Padovano, era un architetto “di moda”. Ispirato dallo stile dei palazzi greci e romani che lui aveva ammirato a Roma, elaborò uno stile proprio, che segnò la storia dell’architettura occidentale dando origine a un movimento conosciuto come il “palladianesimo”. Due secoli dopo, il fascino delle sue forme armoniose avrebbe colpito profondamente Goethe, che nel suo diario di Viaggio in Italia associa la sua forza creativa a quella poetica.

La comitiva giunse all’edificio centrale della villa, attraverso un ampio cammino di terra ben battuta, fiancheggiato da giardini ben curati. Il palazzo, sostenuto da quattro colonne greche, si distribuiva su due piani; il tetto, a due soli spioventi, lasciava spazio a un magnifico frontone, impreziosito da sculture e ornamenti di gesso realizzati dallo scultore Alessandro Vittoria. Le barchesse, come due ali arcate a oriente e a occidente della villa, ospitavano le stanze e terminavano con due grandi meridiane. L’ubicazione di Villa Barbaro era unica: nel cuore della cosiddetta “Marca gioiosa e amorosa”, ossia del trevigiano, ai piedi dei Colli Asolani, e lontano dai boschi, dalle zone umide e dalle nebbie della pianura.

Né Gertrude né John potevano penetrare la struttura del pensiero palladiano, né sapevano che l’architetto esprimeva la sua arte basandosi sui principi matematici con cui si pensava che Dio avesse disegnato l’universo. Tuttavia, di fronte alla bellezza della villa i due giovani mantenevano un silenzio riverente, dimenticando per un momento l’ansia di non poter prevedere il loro futuro immediato

«Quando Daniele Barbaro fece ritorno da una missione diplomatica e ci siamo conosciuti» disse il Veronese, «mi presentò Andrea Palladio e, da quel momento, iniziammo a lavorare insieme. Daniele, che è un nobile di spicco, Patriarca di Aquileia, e che si distingue per la sua cultura e capacità organizzativa, aveva formulato una teoria: diceva che tutte le arti possiedono un sostrato comune, cui dava il nome di “euritmia”. Ciò che potete vedere in questa villa è il tentativo, da parte nostra, di plasmare e dare vita a questo concetto.

«Conosceremo anche i padroni?» chiese John.

«Sì, per lo meno monsignor Daniele. È un mecenate straordinario e un uomo molto cordiale».

Una volta entrati, i giovani rimasero senza parole: né loro, né gli altri della comitiva avevano mai visto niente di simile. Davanti a loro si ergeva un’architettura sconcertante, che conteneva un’infinità di paesaggi, ora sul piano della realtà, ora su quello dell’artefatto.

«Pensai di poter creare un mondo armonioso» disse Paolo, «e magari ci sono proprio riuscito: come vedete, ci sono affreschi che offrono rappresentazioni classiche, tratte dalla mitologia e dalla cosmogonia, e che condividono lo spazio riservato ai temi religiosi. Paganità e cristianità non sono in antitesi, bensì in completa armonia e corrispondenza. A esse, si aggiungono le scene della vita quotidiana rurale: la signora nobile che si affaccia, la servitù che sembra uscire dalla porta, bambini che giocano, oggetti distribuiti qui e là».

«Adesso sì che possiamo capire il concetto di euritmia che monsignor Barbaro desiderava ottenere» disse uno degli invitati; «architettura, pittura e scultura trovano qui uno spazio di fusione totale, che avvolge l’atmosfera senza consentire l’inizio o la fine dell’una o dell’altra arte, bensì facendo in modo che tutte s’intreccino e fluiscano armoniosamente».

«Ben detto, bravo, signor Giuliani» commentò il pittore.

«Mancherebbe la musica...» disse timidamente John.

«Bene, bravo!» continuò l’artista. «La musica andrebbe suonata, la musica è fugace, anche se... Qualcuno di voi ha mai pensato che in un ambiente risuona la musica che lì abbiamo sentito in momenti precedenti?»

«Come se le pareti fossero impregnate di musica...» commentò Gertrude. «I poeti ce ne parlano».

«Sapete, sono felice, mi sento davvero felice» disse Paolo. «Ascoltando i vostri commenti, sento che noi, che abbiamo lavorato qui, abbiamo fatto un ottimo lavoro, che siamo riusciti nel nostro obiettivo». E dopo una breve pausa: «E della mia pittura, che ve ne pare?».

Gertrude volle rispondere per prima:

«C’è qualcosa che mi preme di dire: i colori di fondo predominanti sono il bianco e l’azzurro freddo, tenue, e sono colori che parlano di serenità. D’altra parte, i personaggi, anche se mitologici o biblici, non conservano quell’aura di severità che generalmente si attribuisce loro. Sembrano abitanti di questa casa, gente mite, tranquilla; alcuni di loro sorridono. Non c’è traccia, in questi affreschi, di espressioni di dolore o di tristezza».

«Odio Tiziano per il fatto di essere il vostro maestro! Quando smetterete di voler stare con lui? Venite a lavorare con me!» disse Paolo ridendo. E aggiunse: «L’ambiente che ci ha appena descritto la signorina Gertrude vuole assomigliare a quello della nostra amata Serenissima: piacevole, gioviale, godibile, almeno finché sarà possibile».

Gli ospiti si recarono nelle stanze per riposare un po’, dopo avere saputo che per quella stessa sera era prevista una grande cena presieduta da Daniele Barbaro. Verso le otto, le luci dei numerosissimi candelabri illuminavano i saloni come se fosse giorno; risuonava sublime la musica del liuto e di una piccola gaita. Fu grande la sorpresa di Gertrude quando sentì arrivare della musica nel salone: il musicista che suonava il liuto, vestito con inaspettata sontuosità, era lo stesso Veronese.

«Paolo!» esclamò Gertrude divertita. «Voi suonate?».

«Altrimenti di che armonia abbiamo parlato fino a poco fa?» rispose il pittore con un sorriso compiaciuto. «Ricordate che il grande Leonardo suonava la lira e che il vostro maestro, Tiziano, ha un organo a casa sua».

Veronese era un uomo di 35 anni, sposato da poco, cosa piuttosto rara per quel tempo; era solito vestire, in società, con estrema eleganza; lo si considerava generalmente una persona simpatica, socievole e di abile retorica.

«Cari amici» disse il pittore ai due giovani, «questo gran signore che ci ha fatto l’estremo piacere di invitarci è monsignor Daniele Barbaro» e intanto lo accompagnava verso il piccolo gruppo di invitati. Gertrude fece un piccolo e grazioso inchino, e John la imitò. Iniziarono, così, le presentazioni.

«Questo giovane è Mister Shakespeare, venuto a Venezia per formare una società con uno dei nostri commercianti tessili».

«I am delighted to meet you. This is your home».

Fu per John una piacevole sorpresa sentire che il padrone di casa parlava la sua lingua.

«Ah, che piacere. Come mai Sua Eccellenza parla la lingua inglese?».

«Io amo il vostro paese» disse Daniele Barbaro, un uomo di circa cinquant’anni, dalla lunga e curata barba e di presenza molto piacevole. «Ho servito la nostra Repubblica per alcuni anni come ambasciatore in Inghilterra. Al mio ritorno, il re mi premiò con un lascito e mi autorizzò a mettere la rosa del suo paese nello stemma della mia famiglia. Fu un grande onore».

Poi, Daniele si girò verso Gertrude e le disse:

«Non chiedetemi, bella giovane, com’è possibile che io sappia chi siete. Tuttavia, voglio dirvi che ho sempre provato un grande rispetto per vostro padre, il grande Cardinale Ercole. Lavorai con lui nel Concilio di Trento, fino al suo compianto decesso. Una volta mi parlò di voi e lo fece con estrema dolcezza».

«Anch’io ho avuto la fortuna di conoscerlo» disse Paolo. «Mi trovavo a Mantova per un concorso di pittura di un’effigie sacra e lui mi assegnò il lavoro».

«Che coincidenze emozionanti!» commentò Gertrude. «Ringraziamo sinceramente l’invito di Sua Eccellenza che ci ha permesso di essere qui, in questa bellissima villa.

Fu una notte meravigliosa: venticinque invitati, tutti con vivace disposizione all’allegria e alla partecipazione. La cena era eccellente e sembrava esserlo ancor di più dato lo splendore lussuoso e raffinato dei saloni. Ed era soprattutto un ottimo inizio per quella vacanza speciale, forse ultima, che i due giovani volevano rendere indimenticabile. Si ritirarono piuttosto tardi, andando a coricarsi nelle stanze che avevano assegnato loro. John accompagnò Gertrude e davanti alla sua porta, la baciò sulla fronte e le accarezzò una mano mentre le diceva:

«Che tu possa sognarmi e che i tuoi sogni siano felici. Ma domattina svegliati presto, così possiamo passeggiare lungo i giardini. Mi hanno detto che sono meravigliosi...».

Dopo andò nella sua camera e si addormentò pensando all’indimenticabile giornata che avevano appena trascorso. Era ormai sprofondato nel sonno, quando un ripetuto rumore alla porta lo svegliò. Si alzò di scatto, aprì la porta e vide Gertrude con un indumento leggero, color avorio, che avvolgeva la sua sottile figura.

«Amore, non potevo sopportare la tensione, sapere che riposavi a pochi passi da me, era intollerabile. Per favore, dormiamo insieme».

John non ebbe neppure il tempo di rispondere che Gertrude si era già spogliata completamente e infilata tra le fini e tiepide lenzuola.

«Fai lo stesso anche tu, Giovanni, spogliati. Voglio sentire il tuo corpo, ogni parte del tuo corpo».

Non se l’aspettava, ma non si fece ripetere la richiesta. Si avvicinò e la strinse lentamente, cercando di riconoscere i particolari di quel corpo tanto desiderato. Si baciarono, prima con ansia, poi con dolcezza, e rimasero abbracciati a lungo.

«Ti promisi che non avrei messo in pericolo la tua verginità ed è quello che ho fatto» disse lui.

«Sì, ti sono molto riconoscente per questo. Accarezzare il tuo corpo, starti e sentirti vicino mi ha reso molto felice. Ho goduto immensamente e per me è un’esperienza nuova che non saprei spiegare».

«Non è necessario. Anche per me è stata un’esperienza unica e bellissima».

«Non ti sei sentito incompleto?» chiese Gertrude.

«Ciascuno di noi vorrebbe, ogni volta, qualcosa di più» e recitò i pensieri di Platone che gli si erano fissati nella mente. Poi disse: «L’ideale sarebbe spogliarmi del mio corpo, per essere parte del tuo. Sparire in te. D’altra parte penso che, quando ero già innamorato di te, aspettavo nei miei sogni un bacio tuo... e adesso questo. Come sarebbe poter passare tutte le notti così, vicini, in questo modo?».

I due giovani impararono in quei giorni a non desiderare di più. Infine ebbero quasi tutto, ma soffrivano. Perché avevano imparato a sentire anche ciò che stavano per perdere.

Prolungarono il soggiorno a Maser il più possibile; ma nonostante le migliori intenzioni di condividere le giornate con gli altri, cercavano e riuscivano a rimanere da soli la maggior parte del tempo. La passione amorosa che stavano provando entrambi per la prima volta li assorbiva e richiedeva, a gran voce, solitudine. Alla fine, però, quando tutti se ne andarono, non poterono differire ulteriormente il ritorno.

«Ti supplico» implorò Gertrude, «torna presto. Non aspettare a diventare ricco o a diventare cavaliere. Quando ci riuscirai, sentirai che non ne valeva la pena».

«Ma di qualcosa dovremo pur vivere...» disse John.

«Certo, hai ragione, ma ci sono molte cose che potresti fare e, in più, ricorda che io ho una dote che può valere per tutti e due. Che ce ne faremo del denaro se saremo infelici?».

In realtà, infelici lo erano già. Il giorno dopo John avrebbe intrapreso il suo viaggio di ritorno. Non rimaneva che pregare Dio e cercare di cancellare dalla mente i pericoli che potevano presentarsi, quelli rappresentati dal viaggio stesso o i rischi della peste e di altre malattie che minacciavano la popolazione. Sconsolato ebbe appena il tempo di congedarsi da Ruggero e da Polo, da alcuni degli aiutanti del Tiziano, dal signor Paolo e da qualche altro conoscente. L’addio con Mario e la sua famiglia invece non fu affatto triste, anzi erano allegri nell’augurarsi reciprocamente buona fortuna. Ora, mancava solo Gertrude.

Quella sera cenarono nel palazzo. Si erano promessi a vicenda che avrebbero conservato il decoro, avrebbero sorriso e non si sarebbero lasciati prendere dall’angoscia dell’addio.

«Del resto» aveva detto lei cercando di sollevare l’animo di entrambi, «tutti e due abbiamo molti compiti da svolgere e il tempo vola».

Ma lui sapeva che era la frase di consolazione di chi non può aggiungere altro.

La cena fu speciale: si servirono in tavola le pietanze favorite di John, il quale finse di gustarle con piacere. Parlarono un po’ di tutto, di ogni gesto che fin dal primo giorno in cui si conobbero ognuno aveva osservato nell’altro e viceversa; di ogni questione che li aveva preoccupati; di ciò che più li aveva colpiti e che aveva contribuito a far sì che si piacessero; della prima volta che si presero per mano e così via, finché non arrivarono a esprimere apertamente il loro reciproco amore e il loro affiatamento. Si dissero che contavano su un tesoro accumulato, cresciuto tra di loro, che non sarebbe mai venuto meno e al quale avrebbero ricorso nei momenti di sconforto, quei momenti in cui sembra che l’immagine dell’altro, lo sguardo, la voce si offuschino a poco a poco. A quel punto Gertrude non poté non scoppiare in lacrime e piangere a lungo, senza tregua. Dopo esclamò:

«È finita!».

Si alzò dalla sedia e andò a lavarsi e a sistemarsi il viso. Ritornò a tavola con uno sguardo più disteso e rilassato, anche se nel suo sguardo azzurro s’intravedeva ancora una profonda tristezza. Licenziò la servitù, non prima di assicurarsi che sarebbero state spente tutte le luci del palazzo. Quindi, si rivolse un’altra volta al suo amato e disse:

«Non avrei mai pensato che l’ultima volta in cui mi avresti guardata, io sarei stata in queste condizioni, disordinata. Guardami bene, Giovanni, se pensi ancora che sono bella, guardami profondamente, studia le mie fattezze e io farò lo stesso con te. Andiamo nella mia camera e rimaniamo insieme come sempre. Sarà questo il balsamo che lenirà il dolore della distanza e, se così non dovesse essere, significa che l’amore fu poco e l’infatuazione molta, a tal punto da meritare la sua stessa fine».

Si denudarono e si abbracciarono, lasciando i vestiti sparsi per terra. Quando si trovarono stretti, uniti come fossero un solo essere, lei disse:

«Credo di essermi sbagliata negandoti ciò che il mio cuore mi chiedeva fortemente. Anche se tardi, dobbiamo fare ammenda. Vieni, Giovanni, entra dentro di me. È l’ultima esperienza che ci manca».

Seppur profondamente eccitato, lui ebbe la cura di non farla soffrire. Con pazienza e delicatezza, in un tempo piuttosto lungo, poté farla sua e, quando finalmente accadde, Gertrude si sentì felice. Si concessero tutto, ma ciò nonostante sembrava che non potessero saziarsi mai. Giunte le prime luci dell’alba, a John parve di capire che Gertrude si fosse profondamente addormentata. Si vestì e, prima di ritirarsi, la guardò e la baciò con tenerezza. Ma Gertrude in realtà era sveglia. Non appena sentì che lui chiudeva la porta, infilò la testa sotto le lenzuola, le strinse forte tra i denti e lasciò uscire in un lungo gemito tutto il suo dolore.

John, in cammino verso la sua Inghilterra, avvolto da una sensazione di angosciosa incertezza, si domandò se avrebbe mai potuto rivedere Gertrude. Non sapeva darsi una risposta. Si mise a correre. |

Traduzione dallo spagnolo di Martha Canfield

Jesús Covarrubias Jesús Covarrubias

è nato a Città del Messico il 5 settembre 1933 ed è deceduto nella stessa città il 14 giugno 2011.

Si è laureato presso l’UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) come dottore in medicina con una tesi sull’aneurisma e dopo si è specializzato a Roma in pediatria. Ha pubblicato numerosi lavori di ricerca medica, ospitati da riviste ed editorie scientifiche messicane, italiane, tedesche, nordamericane, svizzere e giapponesi. Ha ricevuto molte onorificenze a livello nazionale e internazionale, quali: Membro onorario della Società pediatrica italiana, Membro onorario della Società Panamericana di Urologia, Membro onorario della Società europea di pediatria, Professore di Pediatria presso l’Università Autonoma di Guadalajara (Messico), e Coordinatore medico del Movimento Ecologista Messicano. È stato consulente dell’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico e consigliere della Società Dante Alighieri A.C..

Poliglotta: leggeva, parlava e traduceva dall’italiano, francese, inglese, portoghese e tedesco.

Oltre alle sue numerose pubblicazioni scientifiche, è autore di vari libri letterari, in particolare a partire dal 1995, quando iniziò a dedicarsi alla narrativa: El vendedor de humo (1995), El complejo de Adipo (1997), Falso d’autore. Falsificación genuina (1999), Yo te conquisto en el nombre del padre… La historia de Hispanoamérica (2006).

mcanfield@alice.it

|